提出忘れに注意!お酒の免許の異動申告書とは

酒類の免許を取得すると「申告義務」(酒税法)が課されます。その中でも特に注意すべきなのが、意外と忘れてしまいがちな「異動申告書」の提出です。この記事では、異動申告書の提出が必要となる具体的なケースや提出時の注意点を分かりやすく解説します。

▼こちらの記事も併せて読みたい▼

目次

異動申告とは

異動申告とは、酒税法に基づく申告義務の一つで、お酒の免許の届出内容に変更が生じた場合に行う手続きをいいます。これは、法人税や消費税に関する「異動届出書」とは別の手続であることに注意しましょう。

実務では、この「異動届出書」を提出して安心してしまい、酒税の「異動申告書」の提出を忘れていたというケースが少なくありません。酒税法に基づく「異動申告書」も別途提出が必要であることを、しっかりと覚えておきましょう。

申告を怠ったらどうなる?

申告を怠った場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

参考:国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」Ⅲ-2(11頁~14項)

異動申告書の提出が必要な主なケース

住所または所在地の変更

法人の本店所在地(個人事業主の場合は事業主の住所)が変わったときに必要です。なお、販売場や製造場の住所が変更する場合は異動申告ではなく移転許可申請(審査約2か月)になることに注意が必要です。

販売場(製造場)の指定範囲の変更

同じ建物内(同一地番)で販売場(製造場)のスペースを拡張・縮小、または別フロアに移す場合などが該当します。なお、地番が異なる建物へ移る場合は異動申告ではなく移転許可申請(審査約2か月)が必要です。異動申告で問題ないか、事前に酒類指導官に相談すると良いでしょう。

法人の名称変更

登記上の商号を変更した場合に必要です。

法人の組織変更

持分会社(合同会社や有限会社)から株式会社への変更、またはその逆など、会社形態を変更した場合に必要です。

法人の役員変更

登記簿に記載された取締役・代表取締役などに変更が生じた場合に必要です。

販売場(製造場)の名称変更

店舗名や製造場名を変更した場合に必要です。

| 対象となる異動 | 提出期限 | 添付書類(例) |

| 住所または所在地の変更 | 直ちに | 住民票・登記簿謄本 |

| 販売場(製造場)の指定範囲の変更 | 直ちに | レイアウト図面 |

| 法人の名称変更 | 直ちに | 登記簿謄本 |

| 法人の組織変更(例:合同会社→株式会社) | 直ちに | 登記簿謄本 |

| 法人の役員変更 | 直ちに | 登記簿謄本 |

| 販売場(製造場)の名称変更 | 直ちに |

提出期限・提出先

期限:異動の事実があった日から「直ちに」*

提出先:免許を受けている販売場(製造場)を管轄する税務署

*「直ちに」とは、異動の事実が発生したら即座に対応することを意味します。具体的な日数は定められていませんが、即日または数日以内には提出するようにしましょう。

販売場ごとに提出が必要

異動申告書は免許を受けている販売場(または製造場)ごとに提出する必要があります。例えば、複数の販売場を展開している法人が本店所在地や役員を変更した場合には、それぞれの販売場を管轄する税務署に対して異動申告書を提出しなければなりません。

▼こちらの記事も併せて読みたい▼

提出書類

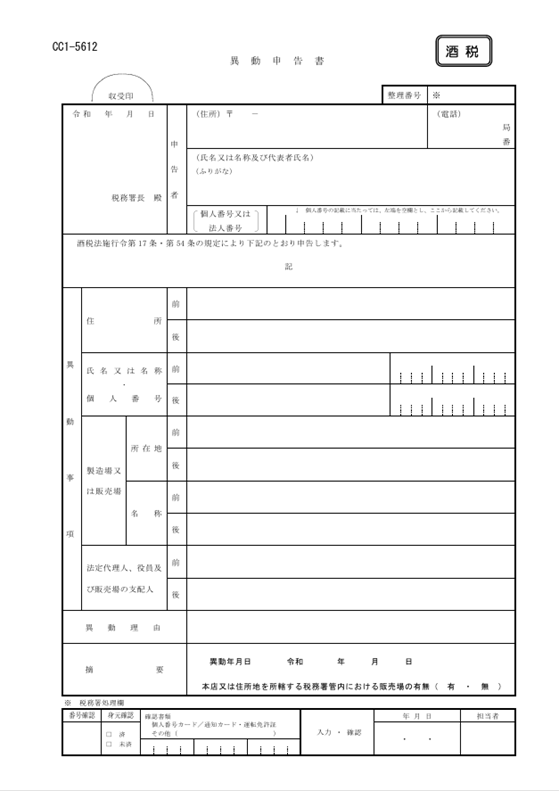

・異動申告書(CC1-5612)

異動申告の際に必要となる提出用紙(異動申告書)は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

ダウンロードはこちら

・添付書類(異動内容に応じて異なる)

例:登記簿謄本、住民票、レイアウト図面 など

異動申告には審査はありませんので、受理されれば手続きは完了です。ただし、提出後に税務署から追加の資料を求められることがありますので、その場合は求めに応じて対応をするようにしましょう。

また、必要な添付書類がないか、事前に管轄税務署(酒類指導官)に確認すると後がスムーズになります。

まとめ(ポイント)

- 異動申告書は酒税法に基づく義務で、法人税や消費税の「異動届出書」とは別の手続である

- 住所・名称・役員・組織変更・販売場名称の変更などがあった場合に提出が必要

- 販売場や製造場を移す場合は、異動申告ではなく「移転許可申請(審査約2か月)」となることに注意

- 複数の販売場を持つ法人は、販売場ごとに異動申告書を提出する必要がある

- 申告を怠ると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性がある

お酒免許ドットコムでは、お酒に関する許認可のご相談を承っております。

初回相談無料・全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。