個人情報の取り扱いについて

アクセス行政書士法人(以下、「当事務所」といいます。)は、本ウェブサイト上で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)における、ユーザーの個人情報の取扱いについて、以下の通りプライバシーポリシーを定め、これを公表し、遵守します。

第1条(関係法令等の遵守)

当事務所は、個人情報保護法その他の関係法令、ガイドライン及び本プライバシーポリシーを遵守し、個人情報を適切に取り扱います。

第2条(個人情報の適法・適正な取得)

当事務所は、個人情報を取得する際には、利用目的を公表または通知し(本プライバシーポリシーによる公表を含みます。)、また、直接ご本人からの書面(電磁的記録を含みます。)に記載された個人情報を取得する場合にはあらかじめ利用目的を明示し、適正な手段によって取得いたします。ただし、個人情報保護法その他の法令で特段の定めがある場合を除きます。

第3条(個人情報の利用目的)

当事務所が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。

1. 当事務所サービスの提供・運営のため

2.各種お問い合わせ等への対応のため

3.ユーザーが利用中のサービスの案内を送付するため

4.メンテナンス、重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため

5.ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更、削除、ご利用状況の閲覧を行っていただくため

6.その他、上記目的に付随する業務の遂行のため

第4条(個人データの管理)

当事務所は、個人データについて、漏えい、滅失又は毀損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を講じます。安全管理措置の内容は、法令に基づき、本人の求めに応じて遅滞なく回答いたします。個人データを取り扱う従業者や委託先(再委託先等を含みます。)に対して、必要かつ適切な監督を行います。個人データにつき、漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものが生じたときは、法令の定めに従い、必要に応じて、当該事態について個人情報保護委員会及び本人に対して通知を行います。

第5条(個人情報の第三者提供)

1.当事務所は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお、個人情報の開示に際しては、1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。

1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

2)当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

3)その他法令に違反することとなる場合

2.前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。

第6条(個人情報の開示)

当事務所は、個人情報を取得する際には、利用目的を公表または通知し(本プライバシーポリシーによる公表を含みます。)、また、直接ご本人からの書面(電磁的記録を含みます。)に記載された個人情報を取得する場合にはあらかじめ利用目的を明示し、適正な手段によって取得いたします。ただし、個人情報保護法その他の法令で特段の定めがある場合を除きます。

第7条(個人情報の訂正および削除)

1.ユーザーは、当事務所の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当事務所が定める手続きにより、当事務所に対して個人情報の訂正、追加または削除(以下、「訂正等」といいます。)を請求することができます。

2.当事務所は、ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正等を行うものとします。

3.当事務所は、前項の規定に基づき訂正等を行った場合、または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく、これをユーザーに通知します。

第8条(個人情報の利用停止等)

1.当事務所は、本人から個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行います。

2.前項の調査結果に基づき、その請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の利用停止等を行います。

3.当事務所は、前項の規定に基づき利用停止等を行った場合、または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、遅滞なく、これをユーザーに通知します。

第9条(クッキーについて)

当サイトでは、ウェブサイトの利便性向上を目的にクッキーを利用しています。クッキーはサーバーから利用者に送信されブラウザに保存される情報です。クッキーは無効にすることもできますが、その結果サイト機能の一部またはすべてが利用できなくなる可能性があります。

第10条(プライバシーポリシーの変更)

1.本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、ユーザーに通知することなく、変更することができるものとします。

2.当事務所が別途定める場合を除いて、変更後のプライバシーポリシーは、本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

第11条(お問い合わせ窓口)

本ポリシーに関するお問い合わせは、下記の窓口までお願いいたします。

アクセス行政書士法人

代表社員・行政書士 大浦 智幸

所属:東京都行政書士会 第12082249号

〒187-0042 東京都小平市仲町350-1サンワード宮北A106号

TEL:0120-970-365

FAX:042-633-0171

平日9:00~17:00

お客様コメント

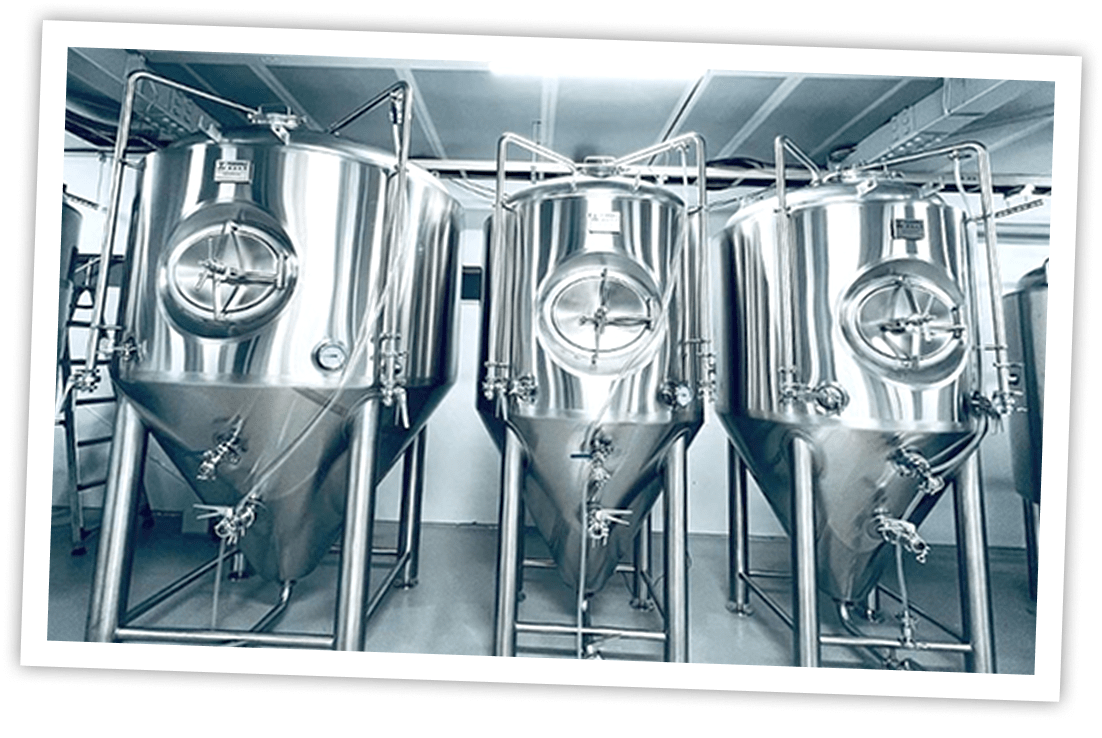

大浦さんには大変お世話になり、おかげ様で日本最北端のウィスキー蒸留免許を取得することができました。説明が分かりやすく、こまめにコミュニケーションを取ってくださるので、税務署への対応もスムーズに進められました。酒類業界初参入ということもあり、免許取得までは長い道のりで不安もありましたが、大浦さんの頼もしいご指導のおかげで無事に蒸留免許を取得することができました。 ぜひともおすすめしたい行政書士です。 大浦さんのサービスと高い専門性は料金以上の価値があります。 ケーシー・ウォール