【記入例あり】「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等報告書」書き方を詳しく解説

酒類小売業者になると、毎年3月頃に税務署から「酒類販売数量報告書」とあわせて「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等報告書」という様式が送られてきます。初めて作成する場合、どのように書いて良いか分からない方も多いのではないでしょうか?

この記事では、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等報告書」の書き方について詳しく解説していきます。

目次

「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等報告書」とは

酒類小売業者は、未成年者飲酒や飲酒運転など法律を逸脱する行為のほか、不適切な飲酒を防止し、適正な飲酒環境を醸成するなどの社会的責任を果たしていくことが求められます。

そこで、平成元年に酒類の容器又は包装に対する表示、酒類の陳列場所における表示、酒類の自動販売機に対する表示、酒類の通信販売における表示についての表示基準を定めためたものが、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」です。

財務大臣は毎年4月1日現在(期限付小売業者はその免許期間)における「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等の報告書」の提出により、表示基準の実施状況の報告を小売業者に求めることができます。報告を求められた酒類小売業者は、定められた期間内に「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等報告書」を提出しなければなりません(根拠法令 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第91条・第86条の9、同法施行規則第11条の20)。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

いつ、誰が、どこに提出すればよい?

それでは、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等報告書」をいつ、誰が、どこに提出すれば良いか具体的に解説していきます。

期日・提出先

4月30日までに販売場を所轄する税務署に提出します。提出方法は、郵送、窓口、e-TAXのいずれかの方法で提出可能です。期限付酒類小売業は、販売期間終了後から1週間以内に臨時販売場を所轄する税務署に提出します。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

提出を求められた販売場ごとに提出が必要

原則、提出を求められた販売場のみ提出します。複数販売場がある場合、複数の販売場において提出を求められることがあります。現状、ほとんどの小売販売場に報告を求めているようですので、原則すべての販売場で提出が必要になるでしょう。

まだお酒を売っていない場合も提出する?

お酒の販売を中断している場合や、免許を取得したばかりでお酒を実際に売るのはこれからという方も提出が必要です。なお、報告する年の4月1日時点で、お酒の販売をしていない場合、記入を省略できる項目が多いです。後述します。

提出を怠ったら罰則がある

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

第九十一条第一項の規定(質問検査権)による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して偽りの陳述をし、若しくはその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

根拠法令

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第91条3号

「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書の提出を怠った場合、50万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので、毎年必ず提出するようにしましょう。

「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書の書き方

報告書を書く前に準備するもの

報告書を書く前に、以下の6つの書類を準備してから記入を始めるとスムーズです。

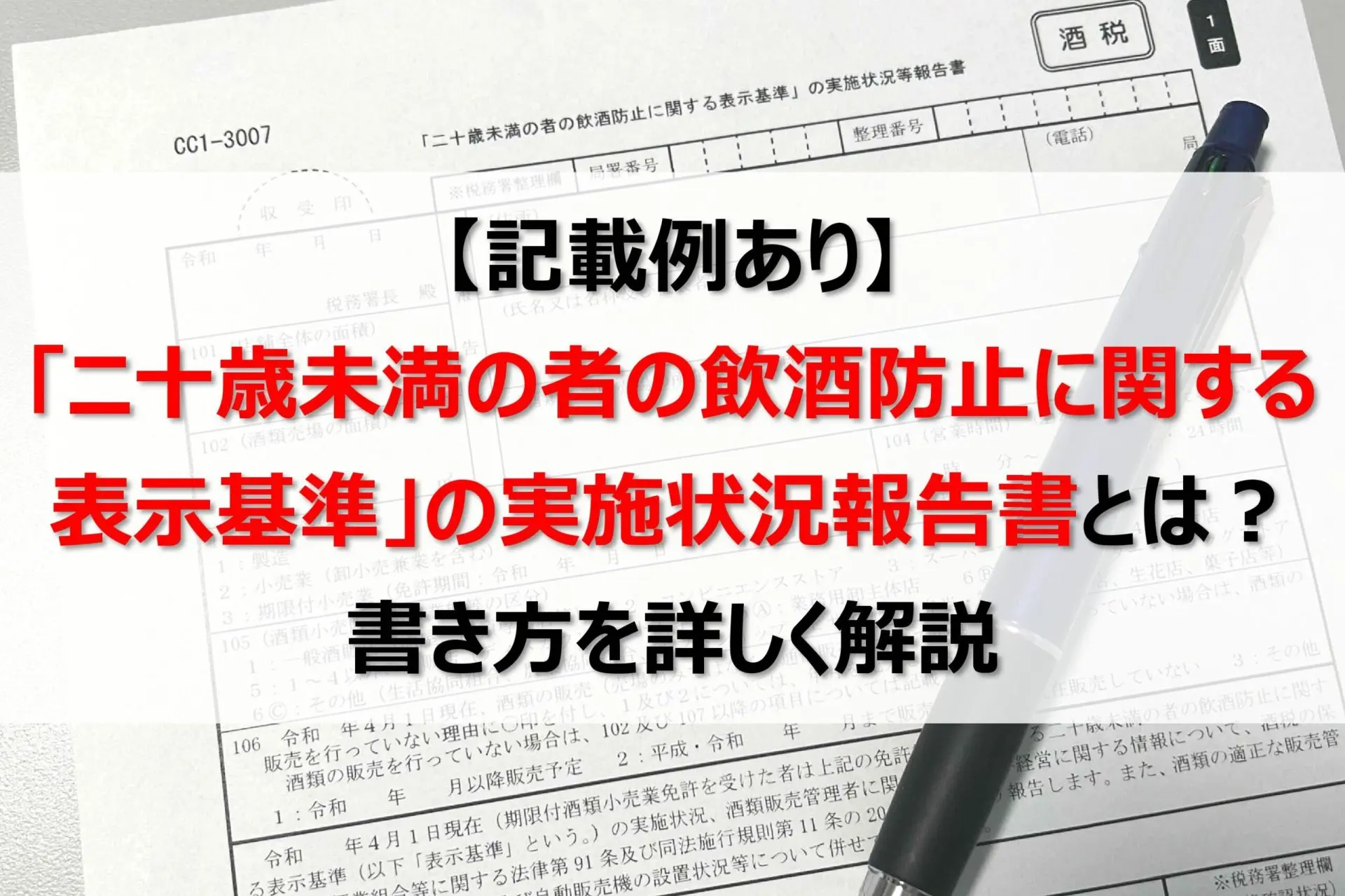

1.「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等報告書」の雛形

3月になると管轄の税務署から郵送で届きます。この様式に記入して、提出します。もし、様式を紛失してしまった場合、以下のURLから、ダウンロードしましょう。

「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hambai/annai/pdf/CC1-3007.pdf

.png)

.png)

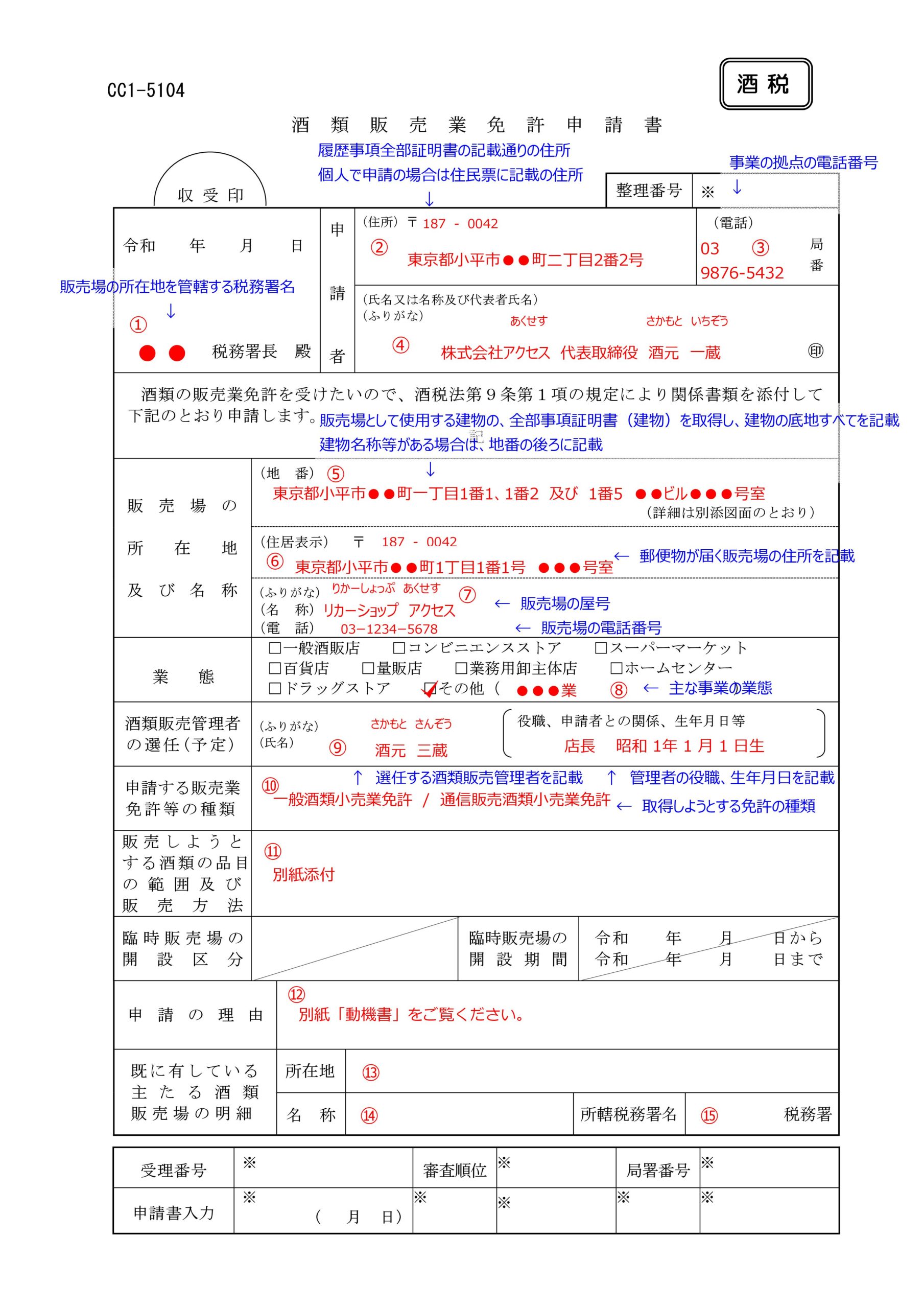

2.酒類販売業免許申請書の1枚目(様式 CC1-5104)

免許を申請した時の申請書の控えがある方は、申請した内容を確認しながら記入するととてもスムーズです。

3.販売免許申請書 次葉6(様式 CC1-5104-1(6))

免許を申請した時の申請書の控えがある方は、申請した内容を確認しながら記入するととてもスムーズです。

4.前年に迎えた決算報告書(損益計算書又は青色申告決算書)

第2面に記入する「経営に関する情報」を記入する際に必要になります。

法人の場合は、前年の1月1日~12月31日に終了した事業年度の損益計算書、個人事業主の場合は、前年度の青色申告決算書を準備しましょう。同じ法人で複数販売場がある場合は、該当する販売場のみで結構です。後述します。

5.酒類販売管理研修受講済証

第2面に記入する「酒類販売管理者に関する事項」を記入する際に必要になります。研修の受講期限(3年間)が切れていないか確認しましょう。

6.酒類の売上帳簿

第2面に記入する≪経営に関する情報≫を記入する際に必要になります。同じ法人で複数販売場がある場合は、該当する販売場のみで結構です。後述します。

第1面の書き方

①~⑥、101~106まで 1面の上の部分

実際に記入していきましょう。1面の上の部分から順番に見ています。図で示しながら説明していきますので参考にしてください。

申請書(様式 CC1‐5104)控え、次葉6(様式 CC1-5104-1(6))控えがある方は準備しましょう。

| 記入 欄 | ポイント | 申請書控えの参照箇所 | |

| ① | 税務署長 | 免許を取得した酒類販売場の所在地を管轄する税務署を記入します。 | 申請書(CC1‐5104)控え① |

| ② | 住所 | 本社の住所(個人の場合は住民票の住所)を記入します。 | 申請書(CC1‐5104)控え② |

| ③ | 電話番号 | 本社(個人の場合は事業拠点)の電話番号を記入します。 | 申請書(CC1‐5104)控え③ |

| ④ | 氏名又は名称及び代表者氏名 | 法人名、代表者名(個人の場合は事業主の本名)を記入します。 | 申請書(CC1‐5104)控え④ |

| ⑤ | 酒類小売販売場の所在地及び名称 | 小売販売場の住所と屋号を記入します。 | 申請書(CC1‐5104)控え⑥、⑦ |

| ⑥ | 年 | 記入する現在の年をそのまま記入すれば大丈夫です。 | |

| 101 | 店舗全体の面積 | 特に変更が無ければ、次葉6の控えを見るとスムーズです。 | 次葉6(CC1-5104-1(6))控え④ |

| 102 | 酒類売り場の面積 | 特に変更が無ければ、次葉6の控えを見るとスムーズです。報告する年の4月1日の時点で、酒類販売を全く行っていない場合は、記入不要です。 | |

| 103 | 免許条件 | 製造業の場合1 、小売業は2、 期限付酒類小売業は、3に〇をします。 | |

| 104 | 営業時間 | 特に変更が無ければ、次葉6の控えを見るとスムーズです。 | 次葉6(CC1-5104-1(6))控え⑤ |

| 105 | 酒類小売販売場の業態等の区分 | 特に変更が無ければ、次葉6の控えを見るとスムーズです。 | 次葉6(CC1-5104-1(6))控え⑨ |

| 106 | 酒類の販売を行っていない理由 | 報告する年の4月1日の時点で、酒類販売を全く行っていない場合のみ、記入します。 該当する番号に〇をつけ、1,2の場合は日付も記入します。 |

※106を記入した(報告する年の4月1日時点でお酒の販売をしていない)場合は、102と107以降の項目はすべて記入不要です。管轄の税務署に提出して完了です。

107~114まで ≪表示基準の実施状況≫を記入しましょう

107以降は、報告する年の4月1日の時点で、お酒を販売している販売場のみが記入します。販売を継続している場合は続けて記入していきましょう。

実際の実施状況どおりに、記入しましょう。申請時と状況が変わりなければ次葉6(様式 CC1-5104-1(6))の控えを見るとスムーズです。

これで1面は終わりです。

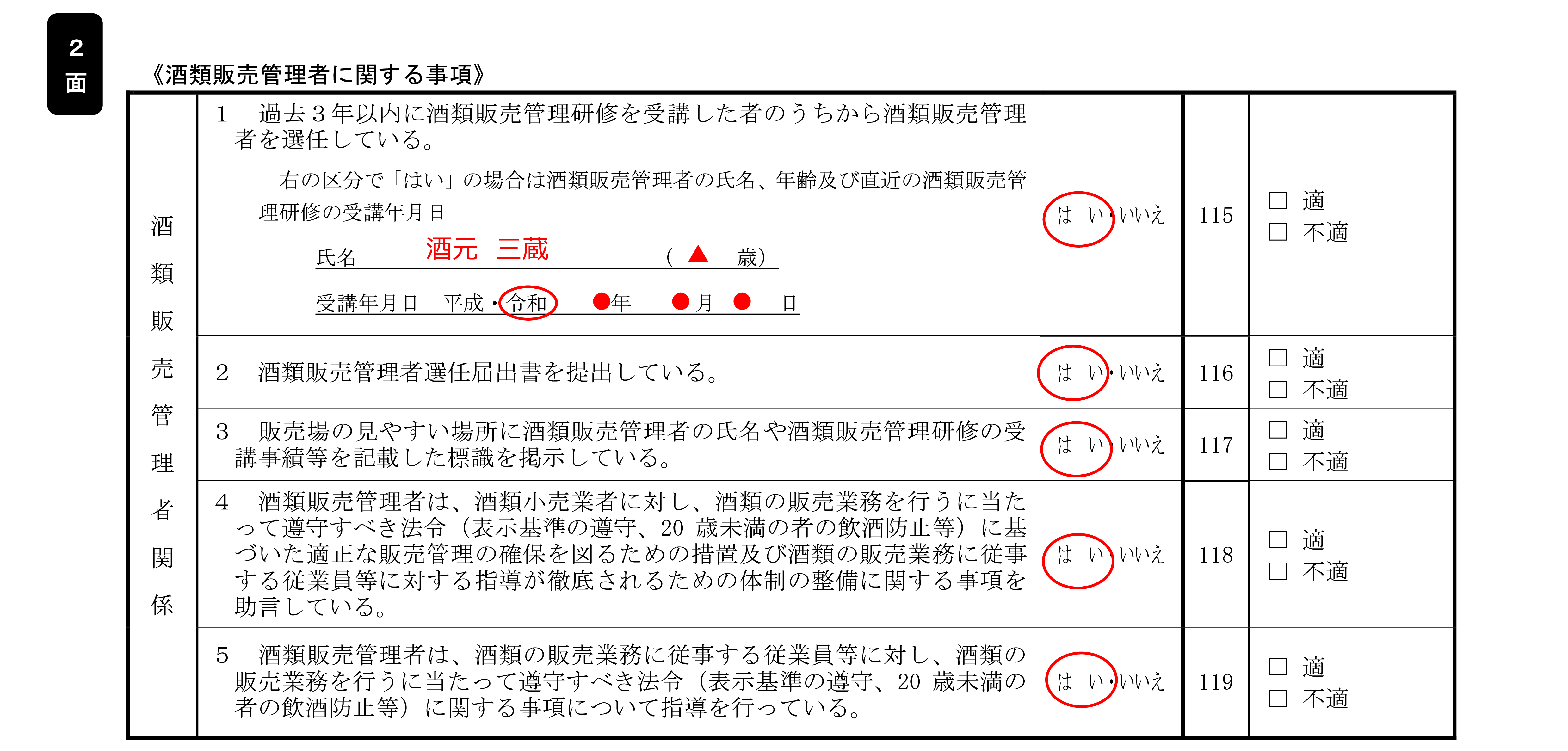

第2面の書き方

続いて第2面を記入していきましょう。

115~119まで ≪酒類販売管理者の情報≫を記入しましょう

実際の実施状況どおりに、記入しましょう。

115 販売場で選任している酒類販売管理者の情報を記入しましょう。申請時と変わりなければ次葉6(CC1-5104-1(6))控え①、③を参照するとスムーズです。

201~209まで ≪経営に関する情報≫を記入しましょう

この項目はすべての販売場が記入するのではなく、該当する販売場のみが記入します。小売販売場が複数ある場合は、下記①~④に該当する1つの販売場の報告書のみに記入すれば大丈夫です。

- 本店所在地にある酒類販売場

- 本店所在地に販売場がない場合は、本店所在地を管轄する酒類販売場

- ①、②に該当しない場合は、本店所在地の都道府県内のいずれかの酒類販売場

- ①、②、③に該当しない場合は、報告書を提出するいずれかの販売場

小売販売場が複数ある場合は、本社で取得している場合は本社、本社で取得していない場合は、本社に一番近い販売場の報告書のみに≪経営に関する情報≫を記入するようにしましょう。

また、下記①~③いずれかに該当する場合、≪経営に関する情報≫は記入不要です。

- 期限付酒類小売業の報告をする場合

- 小売免許のみではなく卸売免許も持っている場合で、酒類の販売数量に占める小売数量の割合が50%に満たない場合

- 前年の決算日(個人事業主の場合は前年の12月31日)以降に酒類小売業免許を取得した場合

≪経営に関する情報≫は、酒類販売場単位ではなく、「事業全体の売上等」を記入します。前年に決算を迎えた損益計算書と酒類の売上帳簿を見ながら記入します。

手元に前年に決算を迎えた損益計算書(個人の場合前年度の青色申告決算書)と酒類帳簿を準備しましょう。

なお、千円未満四捨五入、マイナスの場合は数字の前に△をつけてください。

| 201 | 従業員数 | 事業年度末の事業全体の従業員数(パートを含むすべての従業員)を記入しましょう。 |

| 202 | 総売上高 | 前年に迎えた決算報告書(損益計算書)の売上高を記入します。 |

| 203 | 内酒類小売による売上高 | 202のうち、酒類小売のみの売上高を記入します。酒類帳簿から確認しましょう。 |

| 204 | 売上総利益 | 前年に迎えた決算報告書(損益計算書)の売上総利益を記入します。 |

| 205 | 内酒類小売による売上総利益 | 204のうち、酒類小売のみの売上総利益を記入します。酒類帳簿から確認しましょう。 |

| 206 | 営業利益 | 前年に迎えた決算報告書(損益計算書)の営業利益を記入します。 |

| 207 | 内酒類小売による営業利益 | 206のうち、酒類小売のみの営業利益を記入します。酒類小売だけの営業利益を把握していない場合は、売上高で按分すると良いでしょう。 |

| 208 | 税引前純利益 | 前年に迎えた決算報告書(損益計算書)の営業利益を記入します。 |

| 209 | 酒類に係る受取りリベート | 酒類で受領したリベート(仕入値引等)がある場合のみ記入します。 |

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

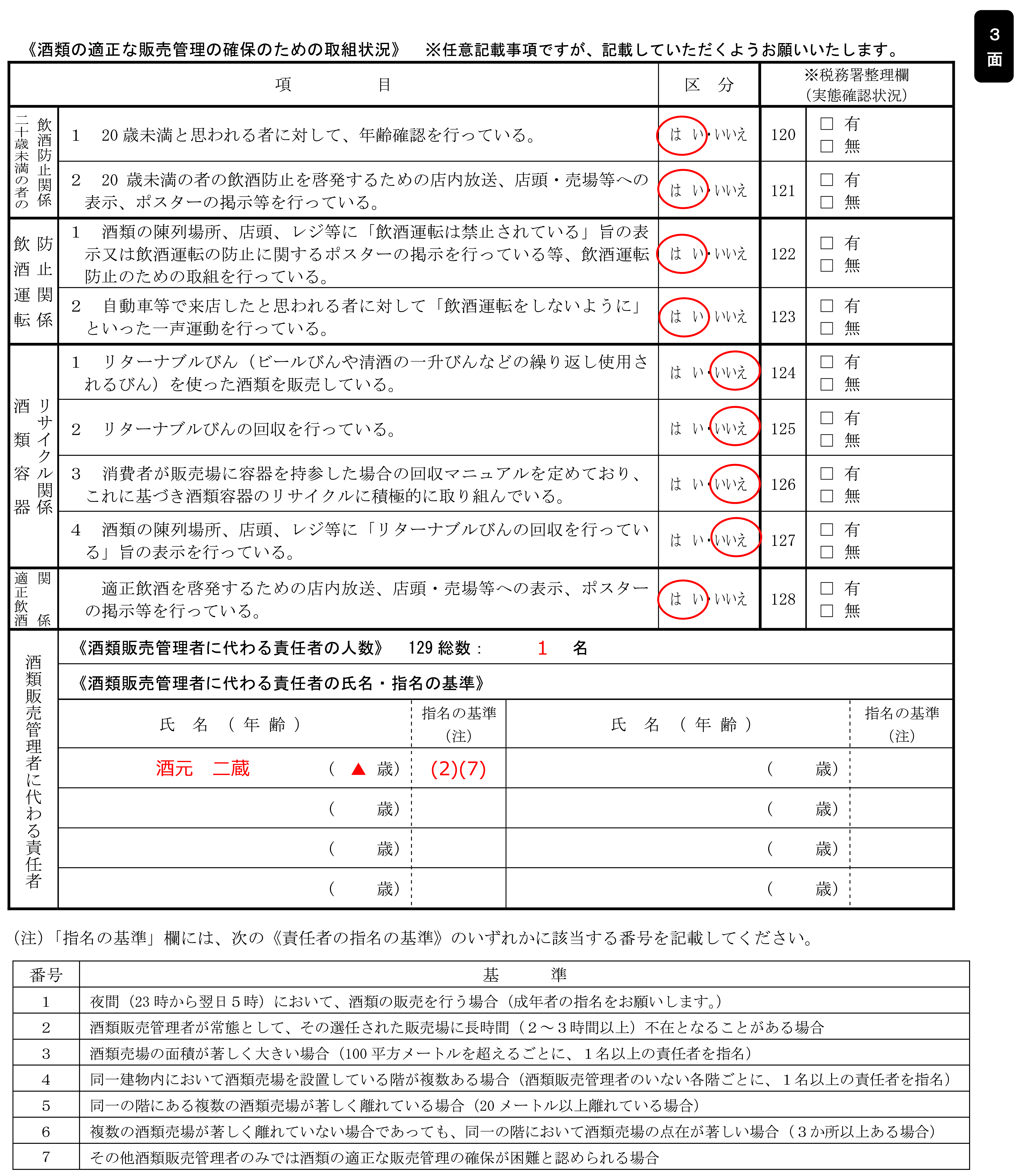

第3面の書き方

続いて、第3面を記入していきましょう。

120~129 ≪酒類の適正な販売管理のための取組状況≫を記入しましょう

実際におこなっている取組み状況を記入しましょう。

129は、申請時と変わりなければ次葉6(CC1-5104-1(6))控えを参照するとスムーズです。

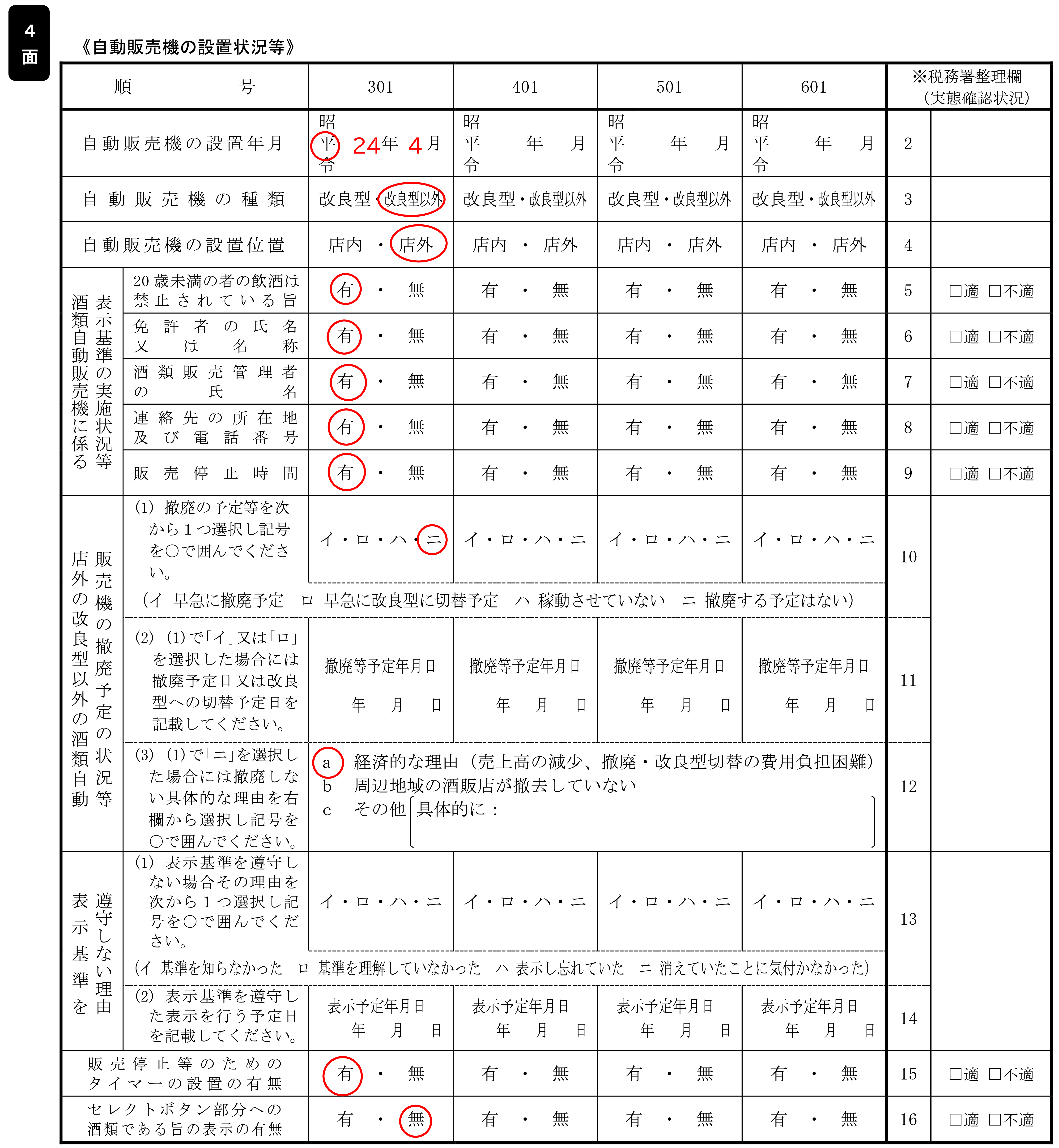

第4面の書き方

続いて、4面≪自動販売機の設置状況等≫を記入していきましょう。第4面はお酒の自動販売機を設置していない場合は、記入不要です。設置している場合は、実際の設置状況を記入しましょう。

これで全ての記入が終わりました。

管轄の税務署に提出したら完了です。お疲れ様でした。

まとめ

- 「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」は毎年4月30日(期限付酒類小売業は終了日から1週間以内)までに販売場を管轄する税務署に提出する

- 報告する年の4月1日時点でお酒を販売していない場合も提出する

- 提出を怠ると50万円未満の罰金に処せられる可能性がある

- 販売場が複数ある場合は、販売場ごとに提出する ・≪経営に関する情報≫は、販売場が複数ある場合は、1箇所のみでよい。また、4月1日時点で販売を休止している場合、記入を省略できる。

お酒免許ドットコムでは、お酒に関する許認可のご相談を承っております。

初回相談無料・全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。