「店頭販売酒類卸売業免許」の基礎知識

「日本酒や焼酎を卸売したいけれど、全酒類卸売業免許はハードルが高く申請できない」と諦めてしまったり、他に何か良い手段はないのか悩んでいる酒類業者もいるのではないでしょうか。

店頭販売酒類卸売業免許を取得すると、全酒類卸売業免許を取得しなくても、すべての品目のお酒を卸売することができます。全酒類卸売業と比較して取得のハードルはだいぶ下がるため、店頭販売卸売免許を取得することで対応できないか検討してみると良いでしょう。

ここでは、店頭販売酒類卸売業免許の特徴や申請時の添付書類などの基礎知識を解説しています。

目次

店頭販売酒類卸売業免許はすべての品目のお酒が卸売りできる

全酒類卸売業免許は、酒類業等の経験が10年以上あることや、年間の取引数量が確実に100キロリットル以上を予定していることが要件だったり、各都道府県ごとに免許可能枠が設けられていたりと、取得するには非常にハードルの高い免許です。

平成24年以前は、日本国内で他社から仕入れた日本酒や焼酎、みりんを卸売するためには、全酒類卸売業免許を取得する必要がありました。

しかし、平成24年の需給調整の緩和によって、新たに店頭販売酒類卸売業免許が新設されました。これにより「お酒を直接引き渡し、会員が持ち帰る」という条件に限り、日本酒や焼酎、みりんを含むすべての品目のお酒が卸売できることとなりました。

どのような場合に店頭販売酒類卸売業免許に該当するのか

国税庁の手引では、下記のように記載されています。

店頭販売酒類卸売業免許とは、自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。

【国税庁 酒類卸売業免許の手引】

どのようなケースかというと、会員になった酒類販売業者が「直接お酒の引き渡しを受け、会員が持ち帰る」スタイルの店舗です。流通業界でいう、キャッシュアンドキャリーや、現金問屋に近いイメージです。

大型店舗をイメージしやすいですが、店舗の大きさは特に基準はありませんので、小さい店舗でも申請は可能です。

ポイント①販売相手は会員登録した酒類販売業者のみ

店頭販売酒類卸売業免許を取得した場合に販売できる相手は、自己の会員として登録した酒類販売業者のみとなります。あらかじめ会員登録してもらう必要がありますので、会員登録の際には相手が酒類販売業者であること=お酒の販売免許を持っていることを確認したうえで登録しましょう。

会員登録する際には、下記を確認します。

- 住所

- 名称または氏名

- 酒類販売業者であること及び免許条件

※免許交付の際に受け取る「酒類販売業免許通知書」などで確認します。

ポイント②店頭で直接引き渡す

店頭販売酒類卸売業免許に該当するためには、商品を直接引き渡し、持ち帰ってもらう必要があります。そのため、商品を配達したり、発送して商品を届けることはできません。

(1)お客様に店舗に直接来店してもらい、(2)お客様自身で商品を持ち帰ってもらう、この2つが条件となります。会員規約を作成し、このルールを守ってもらうようにしましょう。

店頭販売酒類卸売業免許を活用できる事例

店頭販売酒類卸売業免許は、品目に制限はなく、また免許取得のハードルも全酒類卸売業免許ほど高くないため、ビジネスモデルにマッチするようでしたら取得を検討してみると良いでしょう。例えば、

- 来店型の業務用の問屋(現金問屋など)が新たに酒類を扱いたい場合

- 買取店などの古物商を営んでいて、買い取ったお酒を他の酒類業者に卸売りしたい場合

- 継続的に相手(酒類業者)がお店に買いに来てくれる場合

店頭販売酒類卸売業免許を取得することで、日本酒や焼酎も卸売りできるようになります。相手の酒類業者が店頭に買いに来てくれるかどうかが判断の分かれ道になるかと思います。

店頭販売酒類卸売業免許の要件

店頭販売酒類卸売業免許は、共通の要件の他に次の要件があります。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

自己の会員として登録する販売相手(酒類販売業者)がいること

「販売相手として最低〇社必要」などの条件は手引には記載されていません。ただし、1社しかいない場合、事業として不安定という印象を税務署に持たれる可能性があります。事業の将来的な継続性を示すためにも、なるべく複数の会員がいる方が審査がスムーズに進みます。申請の時には、後述する会員名簿と取引承諾書を提出します。

店舗として使用できる営業所があること

店頭販売酒類卸売業免許でポイントとなるのは、「店舗として使用できる場所であるかどうか」です。

酒類販売業免許の審査では賃貸借契約書が確認されますが、使用目的が「事務所」と制限されている場合があります。店頭販売酒類卸売業免許を申請するなら、来店客に対面販売を行いますので「店舗」として認められている必要があります。

事務所として使用している場所で申請を考えている人は、賃貸借契約書の使用目的を確認のうえ、使用目的が事務所などに制限されている場合は、貸主に店舗として使用してもよいか、事前に確認しておきましょう。申請の際は、貸主が認めた証拠書類として、使用承諾書などを求められる場合もあります。

店舗は「〇㎡以上」など面積は特に求められていません。販売するお酒の在庫を置くスペースがあること(来店客に直接引き渡すため)、酒類の販売場としての使用が認められていること、この2つを満たす場所であれば、小さな店舗やオフィス、倉庫でも申請は可能です。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

なお、全酒類卸売業免許やビール卸売業免許のような「年間の最低卸売予定数量が〇キロリットル以上」という取引数量の要件はありませんので、少量の取引予定でも申請が可能です。また、各都道府県ごとの免許可能枠もありませんので、抽選は行われず、年間を通していつでも申請が可能です。

店頭販売酒類卸売業免許の申請について

販売を行う場所ごとに申請が必要

店頭販売酒類卸売業免許は、販売場の所在する場所ごとに免許を取得する必要があります。販売場とは、実際に営業する店舗の事を指します。

申請書提出先

販売場の所在地を管轄する税務署に申請書を提出します。

期間と費用

店頭販売酒類卸売業免許の標準審査期間は2か月です。登録免許税は9万円です。免許交付時に税務署に納付します。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

店頭販売酒類卸売業免許の申請に必要な書類

店頭販売酒類卸売業免許の申請にあたっては、通常の添付書類の他に、次の書類も準備します。国税庁の手引では記載されていませんが、税務署によっては提出を求められることがあり、また求められていない場合でも提出した方が審査がスムーズに進みます。

いずれ事業を行ううえで必要となる書類もありますので、先に準備しておいてもよいでしょう。

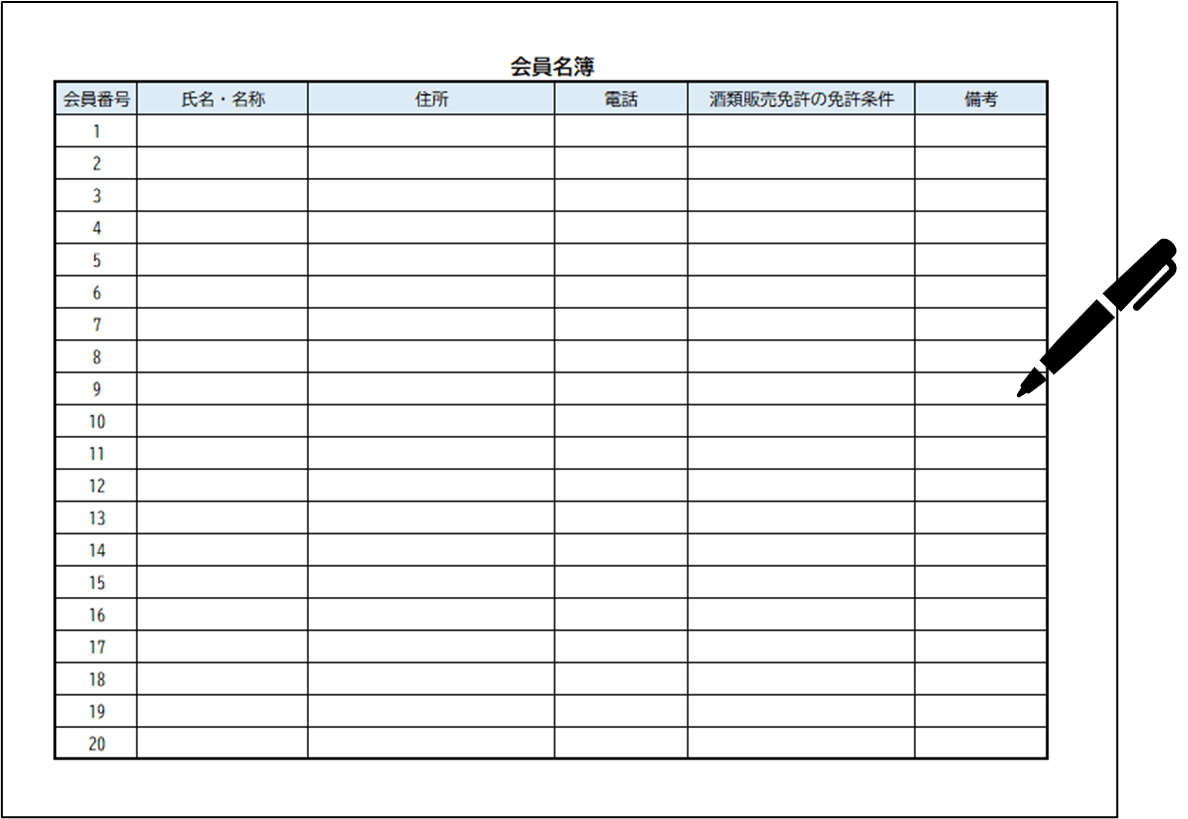

会員名簿

会員登録する予定である、販売相手となる酒類業者のリストを提出します。会員名簿には下記を記載します。

- 住所

- 名称または氏名

- 酒類販売業者であることを確認した旨

会員向けの利用規約など

会員の入会手続きや販売の流れ、入会後のルールなどを記載した利用規約の雛形を求められることがあります。決まった様式はありませんので、自分で作成したもので構いません。

一般的な条項の他に、規約に載せておきたい事項としては、下記があります。

- 会員登録の必要があること

- 酒類販売業者でないと登録できないこと

- 会員登録時には、酒類販売業免許通知書などで住所、名称または氏名、酒類販売業者であることの確認を行う旨

- 購入の際は直接来店していただくこと

- 購入したお酒は購入者自身で持ち帰っていただくこと

会員証の見本

会員証を発行する予定がある場合は提出しましょう。

取引承諾書

取引が確実であることを示すために、仕入先と販売先からそれぞれ取得します。

①仕入先

仕入先の酒類業者やメーカーから取得します。「御社(申請者)に販売することを承諾します。」という内容の書類です。

②販売先

会員名簿に記載した酒類業者から取得します。「御社(申請者)の店舗の会員になって購入することを承諾します。」という内容の書類です。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

まとめ

店頭販売卸売業免許は申請数が少なく、あまり馴染みのない免許ですが、日本酒や焼酎など、全酒類を卸売りできる免許です。全酒類卸売業はハードルが高いため、来店型の販売方法でも良ければ検討してみる価値があるかもしれません。

申請を検討したい場合は、管轄の酒類指導官や専門の行政書士に相談すると良いでしょう。

- 店頭販売卸売業免許は会員登録した酒類販売業者(会員)が来店し、持ち帰ることを条件に全酒類を卸売りできる免許

- 店頭販売卸売業免許は、全酒類卸売業免許よりも取得のハードルが低い

- 来店型の店舗運営が可能な場合は取得を検討すことができる

- 年間取引数量の要件は無く、少量の取引でも申請可能

- 各都道府県ごとの免許可能枠が無いので、抽選は無く、年中申請が可能

- 申請の段階で、会員になってくれる酒類業者が決まっていることが必要

- 販売場は、店舗として使用できる物件であること

- 申請の際には、会員名簿、利用規約、取引承諾書、会員証の見本などを用意すると審査がスムーズ

お酒免許ドットコムでは、お酒に関する許認可のご相談を承っております。

初回相談無料・全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。