「小売業免許」と「卸売業免許」の違いって何?

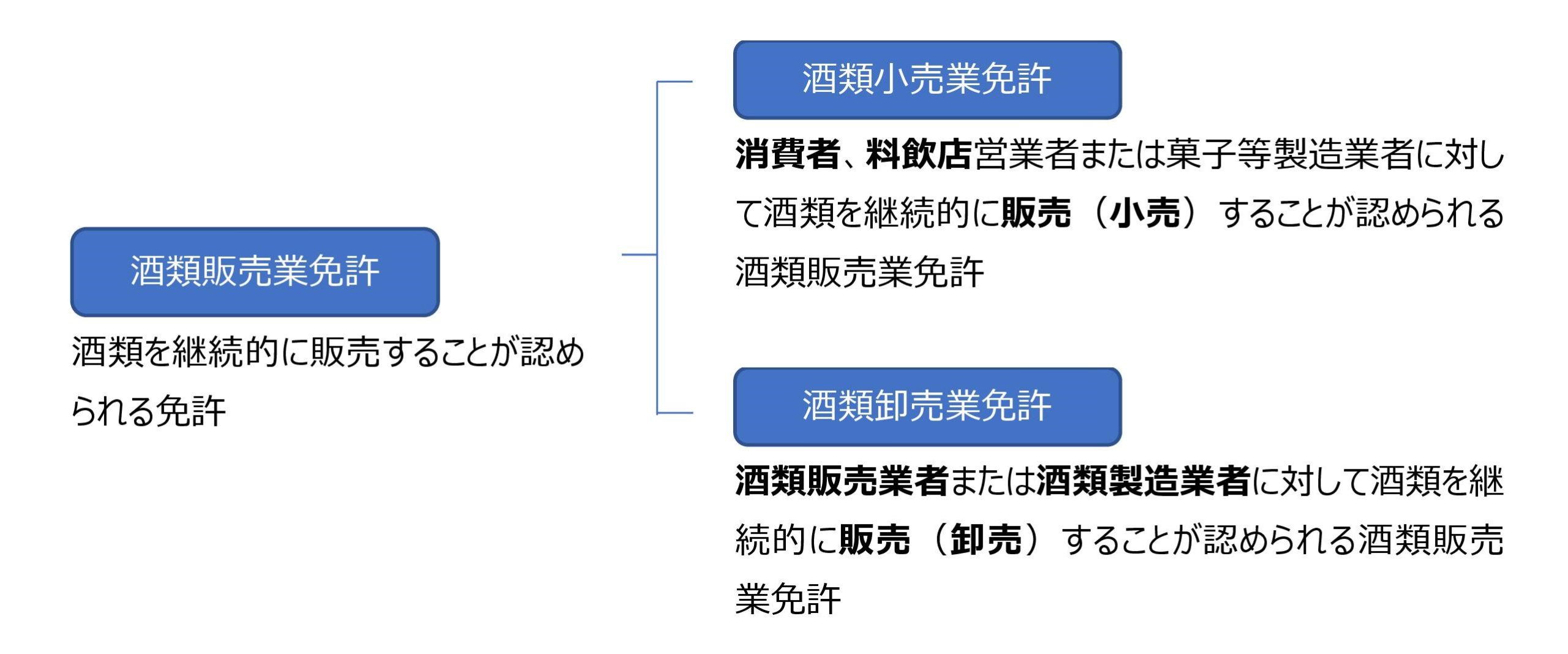

お酒の販売を行う場合、酒税法の規定に基づき酒類販売業免許が必要となります。酒類販売業免許は「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに大別され、さらに11種類の免許に分かれています。

今回は、酒類販売業免許の区分である「小売業免許」と「卸売業免許」の違いについて解説したいと思います。これから酒類販売業免許の取得を検討している人は参考にしてみて下さい。

目次

酒類販売業免許とは

酒類の販売を行う場合、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地を管轄する所轄税務署長から酒類販売業免許を受けなければなりません。酒類販売業免許は、酒類を継続的に販売することが認められる販売業免許であり、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに大別されています。

酒類の販売を行う上で、事業スキームに合わせた免許を受ける必要があります。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

酒類小売業免許とは

酒類販売業免許のうち、酒類小売業免許とは、消費者、飲食店営業者、菓子製造業者に対して継続的に酒類を販売(小売)することが認められる免許です。また、酒類小売業免許では、酒税の保全上、酒類の需給均衡を維持するために、酒税法第11条に基づき、酒類の販売は小売に限る旨の条件が付されます。

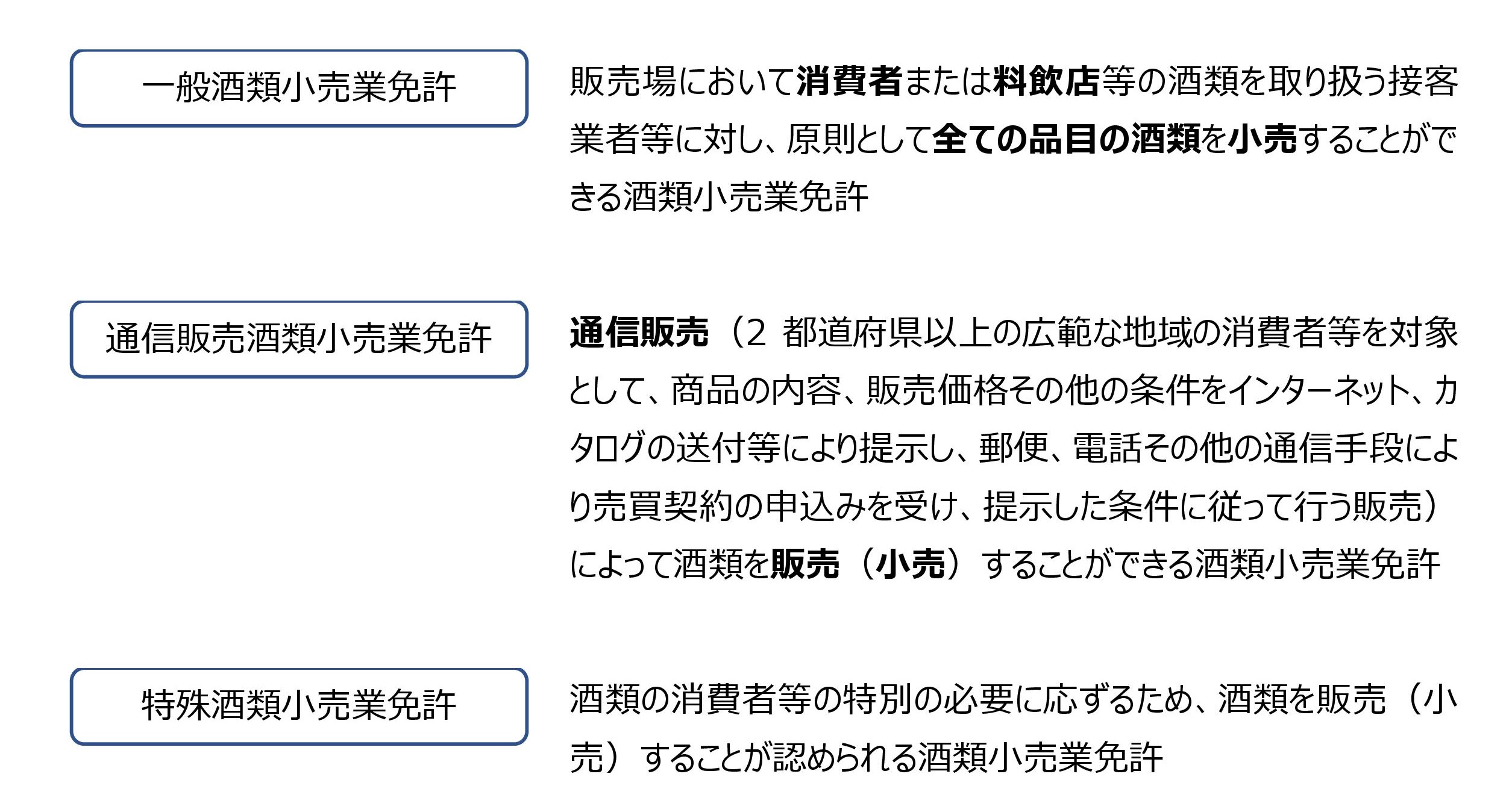

販売の方法、販売する品目、販売相手により、さらに次の3つの免許に分類されます。

【酒類小売業免許】

| 各酒類小売業免許についてはこちらで解説しています。 →「「一般酒類小売業免許」の基礎知識」 →「「通信販売酒類小売業免許」の基礎知識」 |

料飲店への販売は小売免許で

一般的に、料飲店へのお酒の販売を「業務(用)卸」と言うことが多く、料飲店へのお酒の販売には「酒類卸売業免許」が必要と思われている人もいるのではないでしょうか。

しかし、料飲店へのお酒の販売を行う際に必要となる免許は「酒類小売業免許」です。

酒類小売業免許は、消費者への小売販売を行うことが認められている免許です。この消費者とは、お酒の最終消費者のことをいい、購入したお酒を開栓し消費する人を指します。料飲店がお酒を提供する際も、お酒を開栓した状態やグラスなどに注いだ状態で提供することになるため、最終消費者に該当することとなります。そのため、料飲店へのお酒の販売についても「酒類小売業免許」が必要となります。

酒類小売業免許は、消費者や料飲店等への酒類の販売(小売)のみを行うことができる免許であり、酒類販売業者への販売(卸売)は行うことができませんので注意しましょう。

酒類卸売業免許とは

酒類卸売業免許とは、酒類販売業者または酒類製造者に対し、酒類を継続的に販売(卸売)することが認められる免許です。酒類卸売業免許では、酒税の保全上、酒類の需給均衡を維持するために、酒税法第11条に基づき、酒類の販売は卸売に限る旨の条件が付されます。

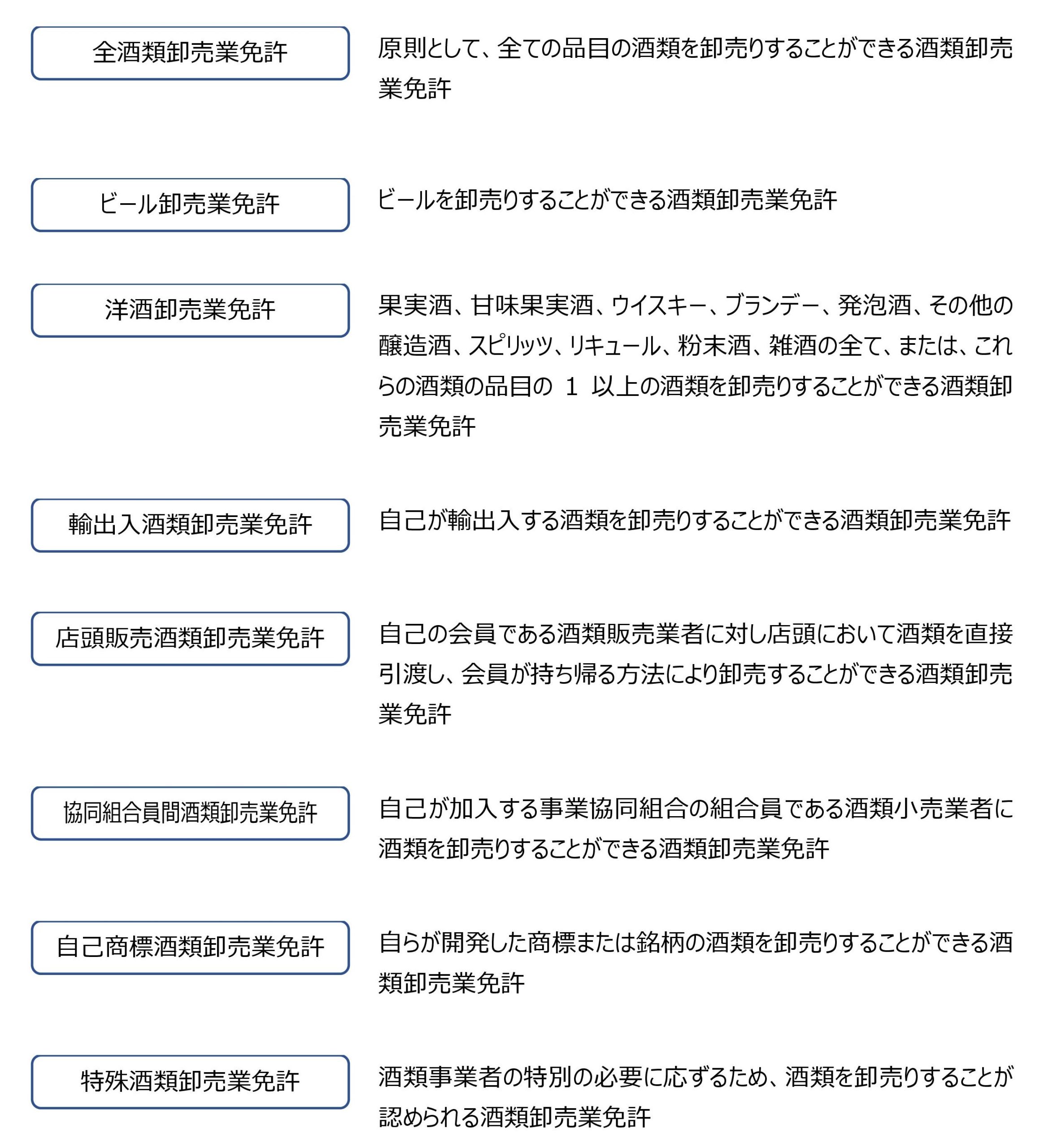

また、販売できる品目、販売の方法により、次の8つの免許に分類されます。

【酒類卸売業免許】

| 各酒類卸売業免許についてはこちらで解説しています。 →「「全酒類卸売業免許」の基礎知識」 →「「ビール卸売業免許」の基礎知識」 →「「洋酒卸売業免許」の基礎知識」 →「「輸出酒類卸売業免許」の基礎知識」 →「「輸入酒類卸売業免許」の基礎知識」 →「「店頭販売酒類卸売業免許」の基礎知識」 →「「自己商標酒類卸売業免許」の基礎知識」 |

酒類卸売業免許では、酒類販売業者や酒類製造者といった酒類取扱業者への卸売のみを行うことができます。消費者や料飲店等への小売販売は行うことができませんので注意しましょう。

まとめ

- 酒類販売業免許は、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」に大別される

- 酒類小売業免許は、消費者、飲食店営業者、菓子製造業者に対し小売販売のみを行うことができる免許

- 酒類卸売業免許は、酒類販売業者や酒類製造者に対してのみ酒類を卸売りすることができる免許

- 料飲店へのお酒の販売は、「酒類小売業免許」が必要

お酒免許ドットコムでは、お酒に関する許認可のご相談を承っております。

初回相談無料・全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。