酒類販売業免許取得後の義務とは?押さえておきたいポイント3つ

お酒の販売業者になると、法律に基づいてさまざまな義務が課されます。酒類販売業者としての義務を守らないと、罰金や懲役などの罰則を受け、免許が取り消されてしまうこともありますので、必ず遵守するようにしましょう。

ここでは、酒類販売業免許を取得した後の義務についてわかりやすく解説しています。

目次

違反すると懲役や罰金に処されることも

酒類販売業者に課される義務を遵守しなかった場合には、懲役や罰金に処されることがあります。

(例)

・お酒の帳簿を記入していなかった場合(記帳義務違反)

→1年以下の懲役または50万円以下の罰金(酒税法第58条)

・酒類販売管理者選任の届出を怠った場合

→10万円以下の過料(酒類業組合法第86条)

酒税法では、罰金に処されると免許の取消要件に該当することになってしまいます。酒類販売業者としての義務を守らないと、免許を取り消される可能性もあります。 法律に基づく義務ですので、きちんと遵守するようにしましょう。

酒類販売業者の義務 押さえておきたいポイント3つ

酒類販売業者には酒税法や酒類業組合法上など、さまざまな義務が課されます。中でも必ず覚えておきたいのは、次の3つの義務です。

- お酒の仕入れ・販売の帳簿を備える(記帳義務)

- 年1回の税務署への報告(申告義務)

- お酒の販売場所での掲示(二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の遵守)

1~3の具体的な義務の内容を順に見ていきましょう。

1.お酒の仕入れ・販売の帳簿を備える(記帳義務)

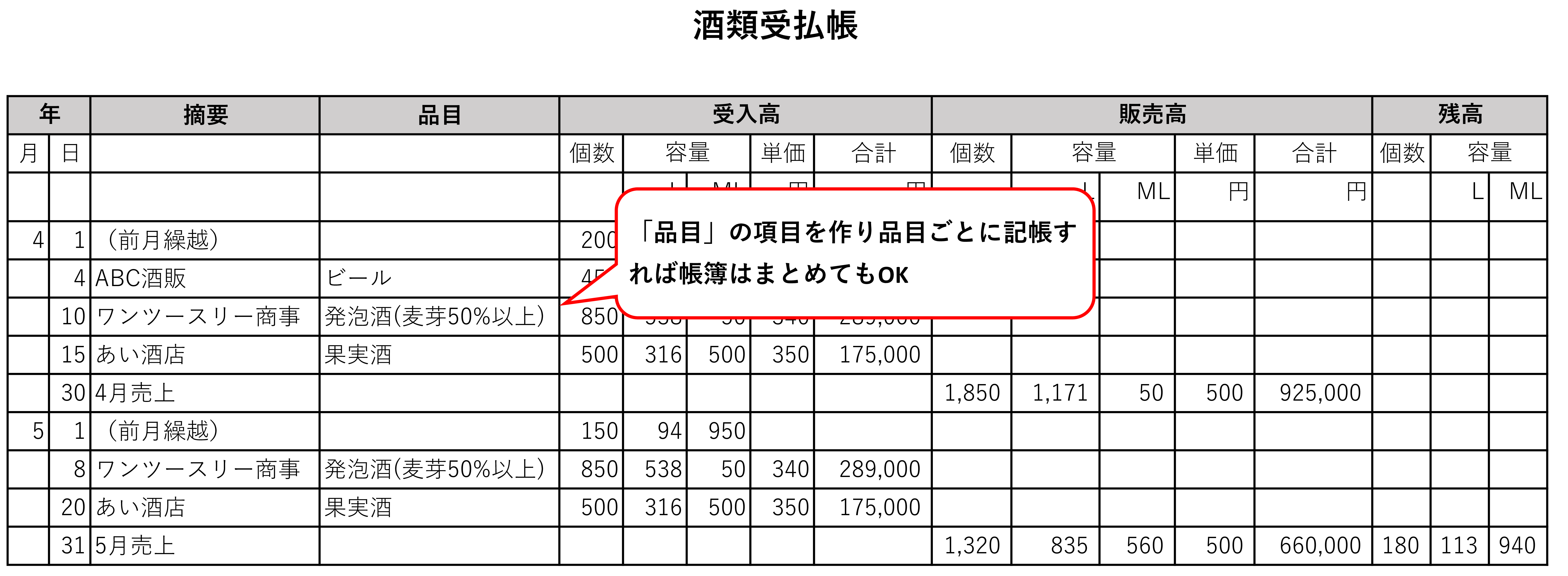

酒類販売業者は、お酒の仕入れや販売についての帳簿を備える必要があります。帳簿に記載する内容は、仕入れと販売に関する項目で、酒類の品目別・適用区分別ごとに記帳することとなっています。

| 仕入れに関する項目 | 販売に関する項目 |

|---|---|

| ・仕入年月日 ・仕入先(名称または住所・氏名) ・仕入数量 ・仕入価格 | ・販売年月日 ・販売数量 ・販売価格 |

ここでは、品目別に記帳が必要ということがポイントになります。

例えば、ワインとシャンパンはどちらも「果実酒」に分類されますので同じ行に記帳してもよいですが、ビールと発泡酒はそれぞれ「ビール」「発泡酒」に分類されますので、別々に記帳していく必要があります。品目ごとに記帳すれば、使う帳簿はひとつにまとめても構いません。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

なお、仕入先から受け取った納品書(仕入れに関する項目がすべて記載されたもの)を5年以上保管する、かつ3か月以内毎に棚卸しをしていれば、販売年月日と販売数量は3か月分まとめて記帳してもよいことになっています(上記の記入例では、1月分まとめて記帳しています)。販売年月日や販売数量をその都度記帳するのは大変ですから、条件を満たせば一括して記帳してもよいことになっています。

帳簿の様式は特に決まっていませんので、自分で用意します。

帳簿については帳簿閉鎖後5年間保存することとなっています。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

2.年1回の税務署への報告(申告義務)

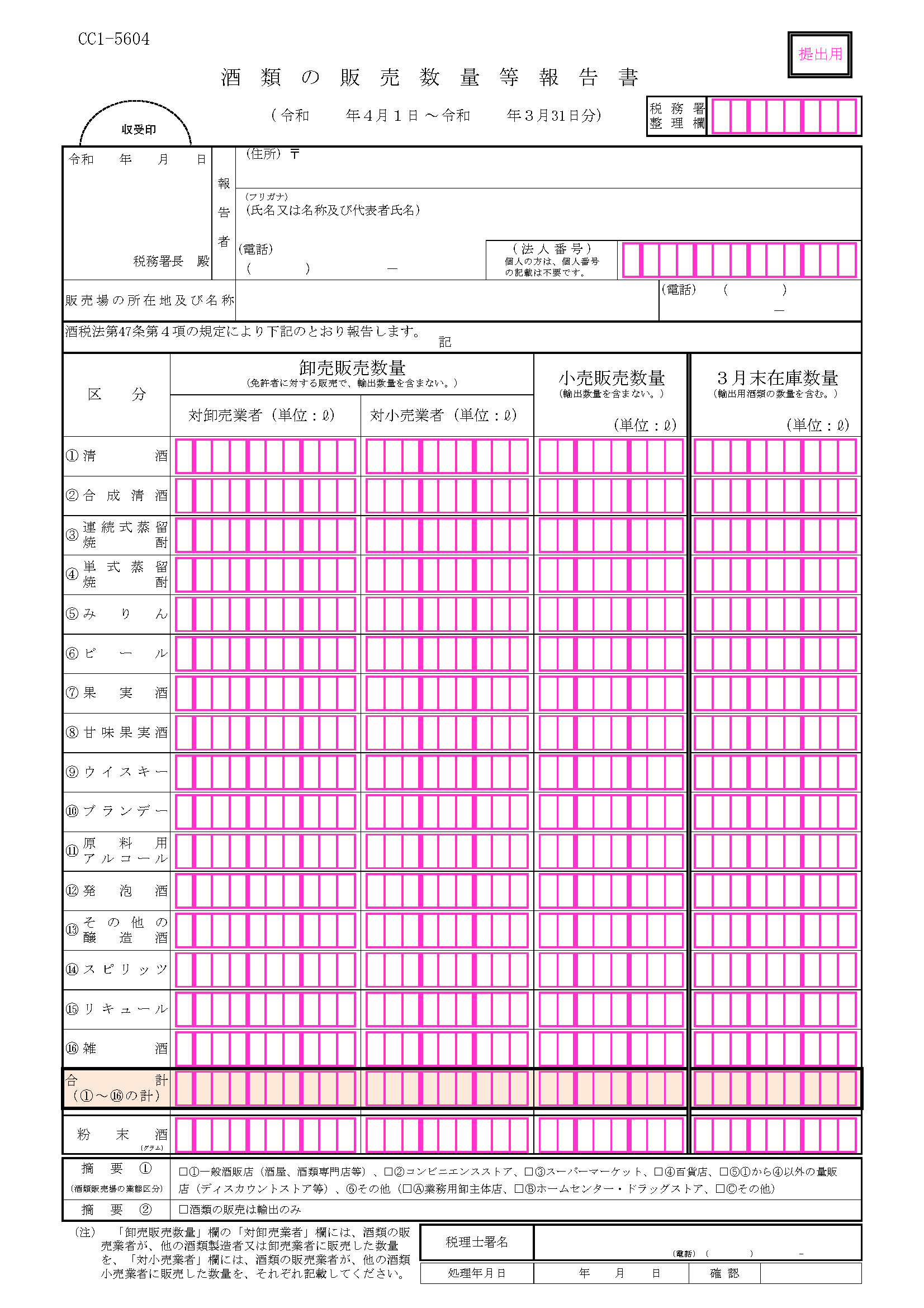

酒類販売業者は1年に一度、税務署に販売数量などを報告する義務があります。

報告内容は、会計年度(4月~翌年3月まで)の「酒類の品目別販売数量の合計数量」と「年度末の在庫数量」です。毎年3月頃に税務署から「酒類の販売数量等報告書」が送られてきますので、そちらに記入し、翌会計年度の4月末の提出期限までに提出します。

【国税庁HP:[手続名]酒類の販売数量等の報告手続き】

記帳義務に基づいてきちんと帳簿を備えておくことで、品目ごとの帳簿の数字を反映していけば報告書の記入は比較的簡単にできますので、報告書の提出のためにも普段から帳簿の管理はしっかりと行いましょう。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

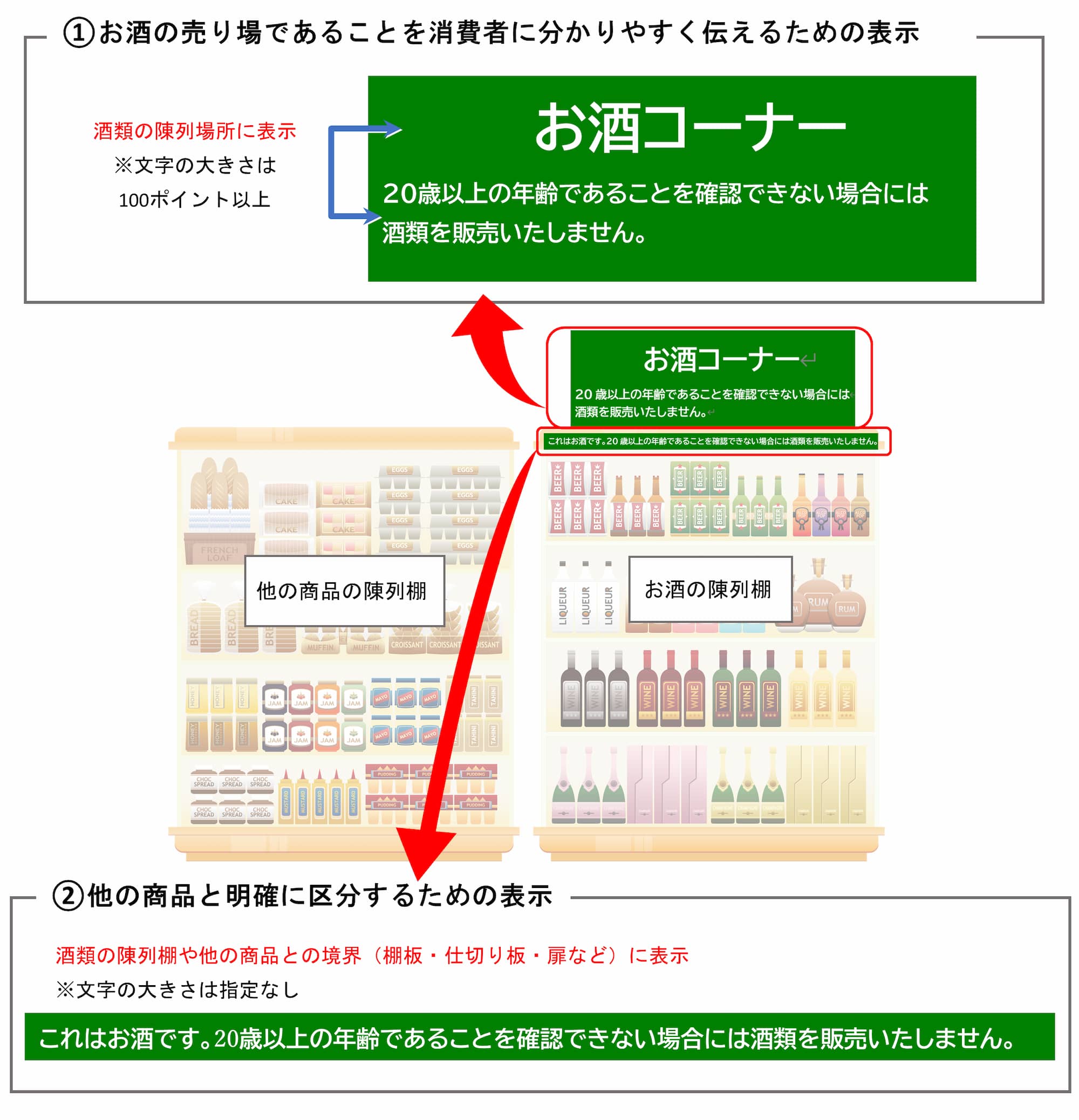

3.お酒の販売場所での掲示

20歳未満の人の飲酒防止のための義務です。20歳未満の人が簡単にお酒を購入できたり、ジュースなどの非アルコール類と間違って購入したりすることのないように対策をしてください、という義務になります。

【国税庁HP:パンフレット「お酒の適正な販売管理に向けて(令和2年4月)」】

店頭で販売する場合

お酒の陳列場所の見やすいところに次の2つを表示することとなっています。

- 「酒類の売り場である」または「酒類の陳列場所である」こと

- 「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」こと

上記の2つは、①酒類の売り場であることを消費者に分かりやすく伝えるため、②酒類の陳列場所と他の商品の陳列場所を明確に区分するための2つの目的別に表示方法が決められています。

①については、消費者に見やすくするために文字の大きさは100ポイント以上と指定されています。②は文字の大きさの指定はありません。

②の表示については、冷蔵ケースの場合は扉を閉じた状態・開いた状態のどちらでもわかるように表示する必要があります。

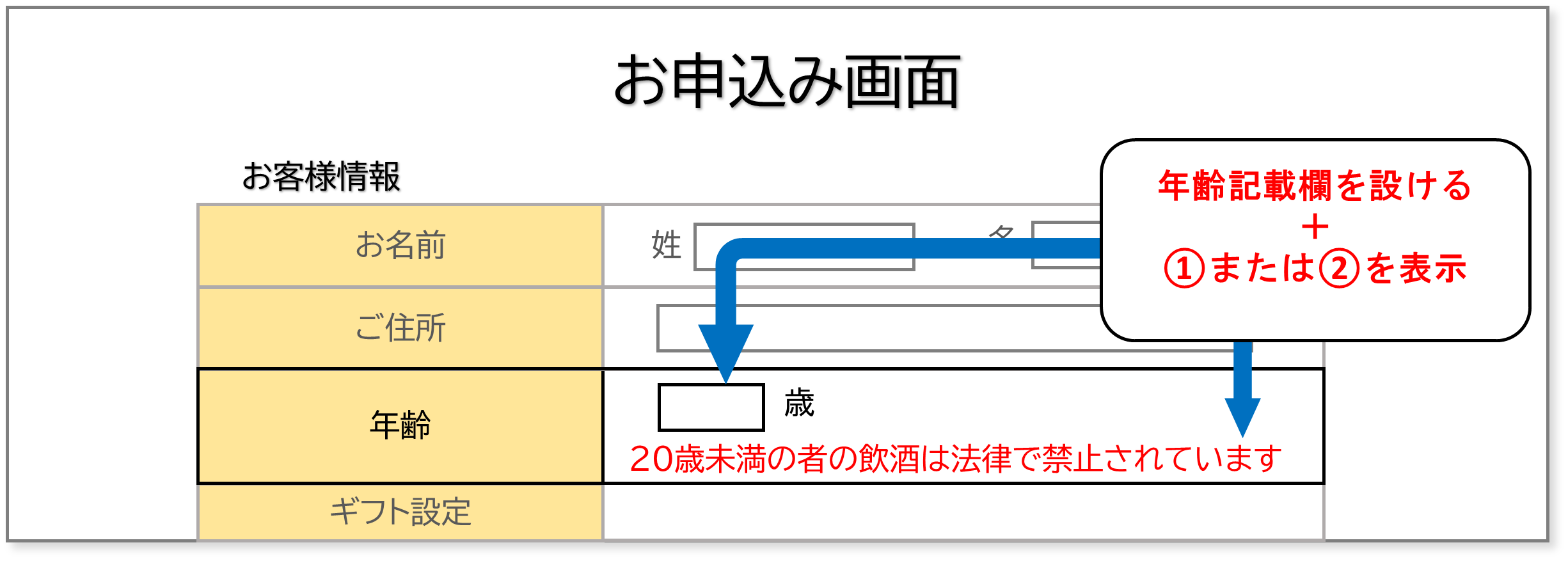

インターネットやカタログで販売する場合

通信販売酒類小売業免許を取得し、インターネットやカタログでお酒を販売するときは、販売サイトやカタログで次のような対応が求められています。

- ①「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」または

②「20歳未満の者に対しては酒類を販売しない」旨を表示すること - 申込み画面や申込書に年齢記載欄を設け、その近くに①または②を記載する

- 納品書に①を記載する

こちらは、インターネットサイトの場合は価格の文字の大きさ以上、カタログの場合は10ポイント以上と定められています。

その他の義務

酒類販売業者にはこれまでに解説した義務のほか、次の義務が課されます。

申告・届出義務

住所・氏名または会社名や、販売場の所在地や店舗名を変更するときなど、酒類販売業に何らかの変更や異動があった場合、事前や事後に届出をする必要があります。(酒税法上の義務)

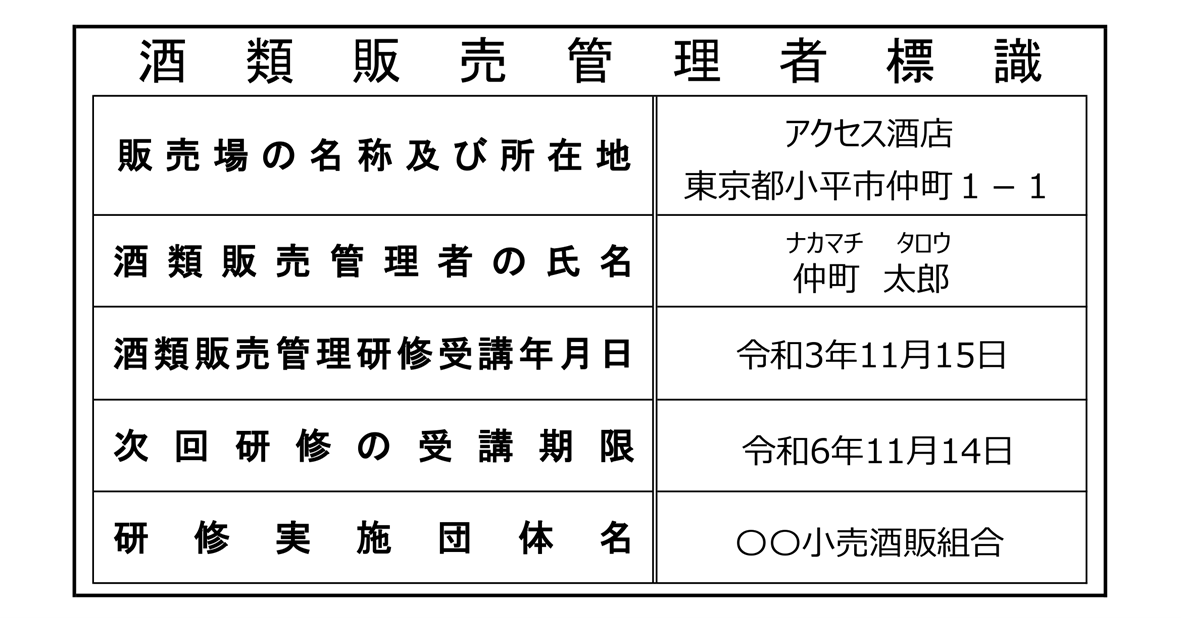

酒類販売管理者の標識の掲示

お酒の販売場に、酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講について記載した標識を掲示する必要があります。インターネットやカタログ販売の場合は、サイト内やカタログ内に記載します。(酒類業組合法上の義務)

酒類販売管理者に定期的に酒類販売管理研修を受講させる義務

酒類小売業者は、酒類販売管理者となった人に3年以内ごとに酒類販売管理研修を受けさせることとなっています。(酒類業組合法上の義務)

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

このほか、法律による義務ではありませんが、独占禁止法を遵守した公正な取引を行う、お酒の容器のリサイクルを推進する(リサイクルマーク瓶の回収を積極的に行うなど)など、酒類販売業者として社会的要請に対応することが求められます。

まとめ

- 酒類販売業者として覚えておきたい義務

- お酒は品目ごとに記帳が必要(帳簿は1つでもOK)

- 毎年4月に税務署に「酒類の販売数量等報告書」を提出する

- 20歳未満の人の飲酒防止のため、お酒の販売場所に「酒類の売り場である」「年齢確認できない場合には酒類を販売しない」などをわかりやすく表示する

- 酒類販売業(店舗所在地や酒類販売管理者など)に変更や異動があったときは、必ず届出・申告が必要

お酒免許ドットコムでは、お酒に関する許認可のご相談を承っております。

初回相談無料・全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。