「通信販売酒類小売業免許」の基礎知識

近年、多くの業態で、インターネットによる通信販売が行われています。これからインターネットビジネスにおいて、お酒の販売を行いたいと考えている人も多いのではないでしょうか。

お酒の販売を行うためには、「酒類販売業免許」が必要ですが、中でも、お酒のインターネット販売を行う際に必要となるのが、「通信販売酒類小売業免許」です。本記事では、「通信販売酒類小売業免許」について解説してみたいと思います。 これから酒類の通信販売を始めたいと考えている人は、ぜひ参考にしてみて下さい。

目次

通信販売酒類小売業免許とは

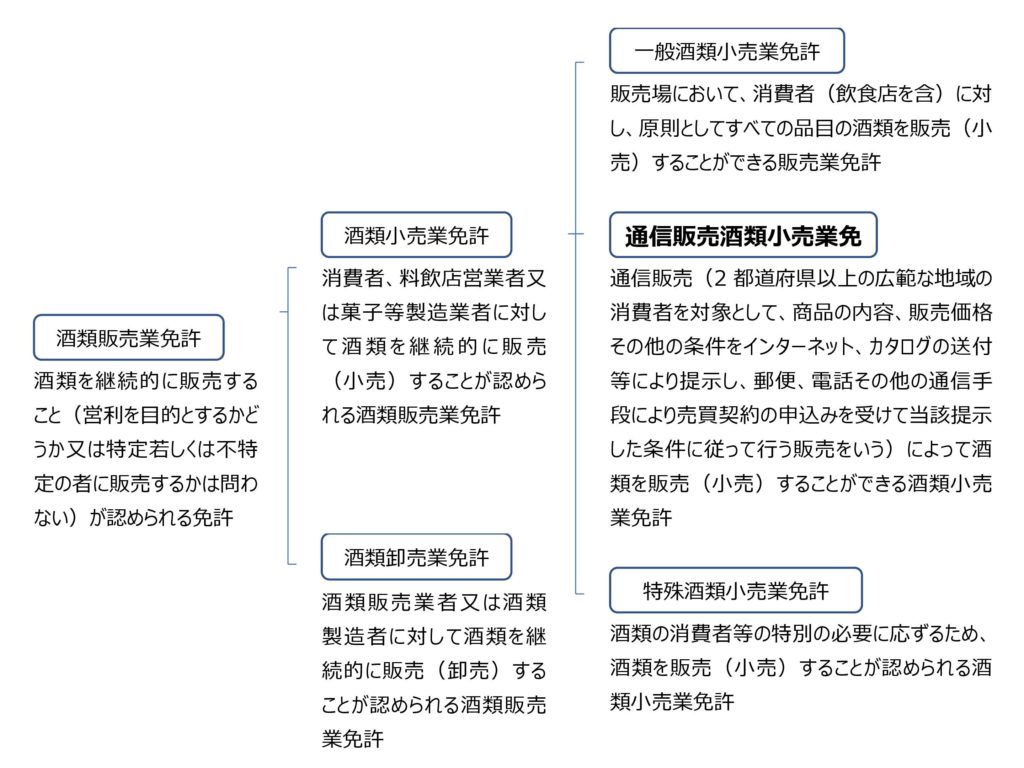

酒類販売を行うためには、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに「酒類販売業免許」を受けなければなりません。 酒類販売業免許は、販売先、販売方法、販売品目により区分されています。

このうち、通信販売により酒類を販売(小売)する場合に必要となるのが「通信販売酒類小売業免許」です。「通信販売酒類小売業免許の手引」では、通信販売を次のように説明しています。

2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいいます。

【通信販売酒類小売業免許の手引】

通信手段を用いた消費者等への販売を行う場合は、通信販売小売業免許が必要となります。

なお、通信販売小売業に該当しない小売は、一般酒類小売業免許が適用されるという、表裏の関係になります。そのため、先ずは、予定している事業が、確実に通信販売小売業免許に該当するかを確認しましょう。通信販売小売業免許に該当しない場合は、一般酒類小売業免許の取得を検討する必要があります。

通信販売小売業免許は以下の3つの条件がすべて該当する場合に適用されると考えられます。

| ① | 2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としている |

| ② | カタログの配布やECサイト等で予め商品の内容、販売価格その他の取引条件を提示して 誘因活動を行い、当該提示した条件に従って行う販売を行う |

| ③ | 郵便、インターネット、電話、ファクス等の通信手段で申し込みを受ける |

上記3つうち、1つでも該当しなければ、一般酒類小売業免許に該当します。通信販売小売業免許の手引きには、通信販売小売業免許の販売方法に似ていても、一般酒類小売業免許に該当する例として以下の4つを挙げています。

| ① | 店頭において酒類の売買契約の申込みを受けること (例:カタログの申込書を店頭で預かる) |

| ② | 店頭において酒類を引き渡すこと (例:インターネットで注文し、決済まで済んでいるけれど、店頭で引き渡す) |

| ③ | 同一都道府県の消費者等のみを対象として小売を行うこと (例:通信販売しているけれど、該当エリアが、同一都道府県に限定されている) |

| ④ | 県を跨がる(2都道府県以上の)電話やインターネット等による受注販売であっても、一般的に自己の販売場の近隣エリア(商圏)である |

これらをすべて踏まえたうえでも、一般酒類小売業免許に該当しないことが確実な場合、通信販売小売業免許が該当します。通信販売小売業免許か一般酒類小売業免許のどちらを取得すればよいか判断に迷う場合は、管轄の酒類指導官や専門の行政書士に相談しましょう。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

免許要件

酒類販売業免許の申請では、酒税法第10条に規定される要件を満たしていなければなりません。 酒類販売業免許は、酒類販売業免許申請のための要件が酒税法第10条に規定され、大きく4つに区分されています。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

通信販売酒類小売業免許を取得したい場合、酒税法に規定される免許要件を満たしていることが必要となりますが、さらに、申請者が、「経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者」であることが必要となります。

免許要件について詳しく知りたい場合は、税務署の酒類指導官や、専門の行政書士に問い合わせるとよいでしょう。

通信販売酒類小売業免許の販売方法及び販売品目

通信販売酒類小売業免許では、販売することができるお酒の種類や、販売方法に条件があります。

販売方法

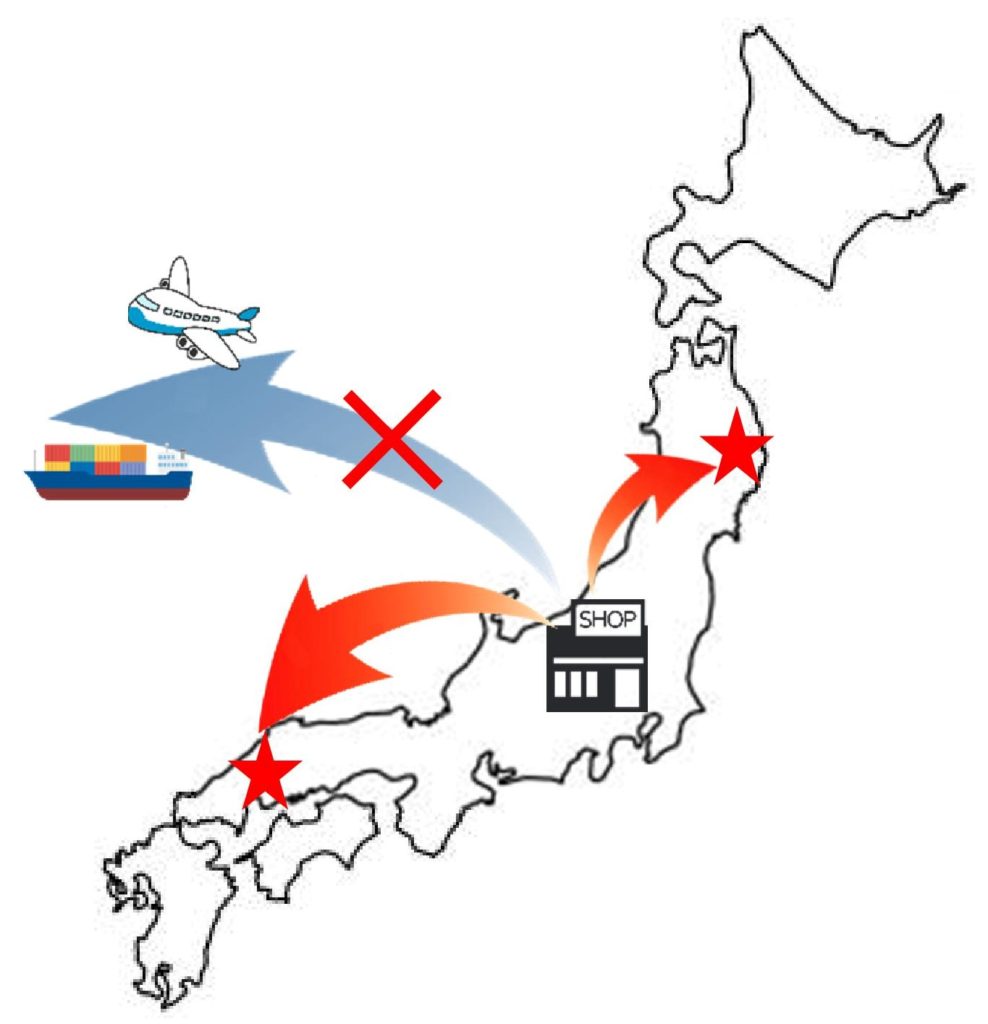

通信販売酒類小売業免許は、日本国内の一般消費者(飲食店等を含む)に対して、通信手段により、酒類を小売販売することができる免許となります。

《通信販売酒類小売業免許で行う通信販売》

販売相手は、日本国内の一般消費者(飲食店含む)が対象となりますので、海外の消費者への販売等といった越境EC等は行うことができません。海外の消費者等への販売を行いたい場合には、輸出酒類卸売業免許が必要となります。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

また、通信販売酒類小売業免許は、販売場や事務所での対面による小売販売、一つの都道府県の消費者等のみを対象とした小売販売は行うことができませんので注意しましょう。

販売品目

通信販売酒類小売業免許で販売できる品目(お酒の種類)は、次の条件に該当する酒類に限ります。

(通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒の種類)

- 輸入酒類

- 国産酒類のうち、カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が全て3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類

- 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品に限る)を原料として、特定製造者以外の製造者(大手メーカー)に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類

輸入酒類の販売

通信販売酒類小売業免許で通信販売することができる「輸入酒類」とは、海外の酒造メーカーが製造したお酒を指します。 洋酒(ワイン、ウイスキー、ブランデー、他)であっても、日本国内の酒造メーカーが製造した酒類であれば、輸入酒類には該当せず、通信販売を行うことができません。

国産酒類の販売

通信販売酒類小売業免許では、まったく国産酒類の販売を行えないわけではなく、一定の条件を満たしている酒類については、通信販売することができます。

【課税移出数量が3,000kℓ未満の酒類製造者のお酒】

通信販売酒類小売業免許では、販売できる国産酒類が限定されています。

国産酒類を販売したい場合は「年間の課税移出数量が品目ごとに全て3,000kℓ未満である酒類製造者(メーカー)(:特定製造者)が製造する酒類」であれば、通信販売することができます。「課税移出数量が品目ごとに全て3,000 kℓ未満」とは、その酒蔵で製造している全てのお酒の、品目ごとの年間出荷量が3,000kℓ未満であるととらえると分かりやすいかもしれません。

よって、大手の国産メーカー(年間の課税移出数量が3,000kℓ以上)が製造する酒類については、通信販売をすることができませんので注意しましょう。仕入先が、特定製造者であることの証明として、申請時に「課税移出数量証明書(通信販売できる証明)」の取得が必要になります。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

一度、課税移出数量証明書を取得できれば、その酒造メーカーが製造する商品はもちろん、他の酒造(メーカー)の製品でも同じ品目であれば取り扱えるようになります。できるだけ多くの品目を取り扱いたい場合は、課税移出数量証明書を取得する酒造メーカーの製造品目に着目し、証明書の発行をしてもらえるかを問い合わせるとよいでしょう。

例えば、次の8品目を製造している酒造メーカーから証明書を取得できた場合、製造している8品目について通信販売をすることが可能になります。

| 製造している品目 | 清酒、焼酎、ビール、果実酒、甘味果実酒、リキュール、発泡酒、雑酒 |

| →通信販売できる 国産酒 | 清酒、単式蒸留焼酎、ビール、果実酒、甘味果実酒、リキュール、発泡酒、雑酒の8品目を取り扱いできます。(※他社製品も扱えるようになります。) |

【地方の特産品を原料としたお酒】

通信販売酒類小売業免許では、「地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品に限る)を原料として、特定製造者以外の製造者(大手メーカー)に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000kℓ未満である酒類」であれば、通信販売することができます。

これは、販売者(製造委託者)の販売場がある地域の特産品を用いて、大手酒造(メーカー)(製造受託者)に委託して製造してもらう酒類であって、年間の委託製造数量が3,000kℓを超えない数量であれば通信販売することができるということです。例えば、地方の農業者が、自身の畑で採れた作物を原料としたお酒などが該当します。大手メーカーにお酒の製造を依頼し、年間3,000kℓを超えない範囲であれば、商品を通信販売することができます。

詳しく知りたい場合は、税務署の酒類指導官や専門の行政書士に問い合わせましょう。

全品目を通販できる旧免許(ゾンビ免許)

前述したとおり、通信販売酒類小売業免許では大手メーカーが製造する国産酒類の販売は行うことができません。しかし、インターネット上でお酒の販売サイトを検索すると、中には大手メーカーのお酒を販売しているサイトを見かけることがあります。いったい、どういうことなのでしょうか。

これは、酒類販売業免許取得の交付時期に、大きな違いがあるためです。

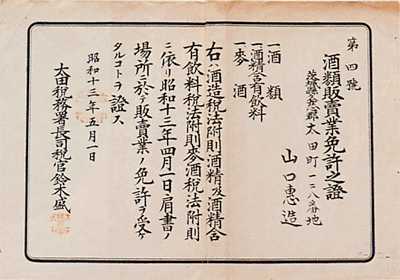

酒類販売業の免許制度は、1938年(昭和13年)から始まり、その後、旧酒税法(1940年)、酒税法(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律)(1953年)が制定されました。その後、1989年(平成元年)6月に、酒類小売規制の緩和が行われ、通信販売酒類小売業免許が新設されることとなりました。それに伴い、酒類販売業免許の区分として、「一般酒類小売業免許」、「通信販売酒類小売業免許」が制定されました。

1989年の改正より以前に交付された酒類販売業免許は、卸売業免許と小売業免許に区分され、小売業免許では、「酒類販売業は小売に限る」といった免許条件でした。そのため、小売販売であれば、販売方法を問わず、全酒類を取り扱うことができるため、通信販売においても全品目を取り扱うことが可能な免許となります。

これが、いわゆる「ゾンビ免許」といわれる、旧小売業免許です。

現行の酒税法に基づく「通信販売酒類小売業免許」では、大手メーカーが製造する国産酒類を通信販売することができませんが、1989年の法改正以前に免許を取得した酒類販売事業者や、何らかの手段により旧免許を取得できた酒類販売事業者であれば、旧免許(ゾンビ免許)の免許条件で小売販売をすることができるため、現在においても、全品目の酒類を通信販売することが可能となります。

1989年(平成元年)以降に取得した「通信販売酒類小売業免許」では、大手メーカーが製造する国産酒類を通信販売してしまうと、免許条件違反になってしまいますので注意しましょう。

通信販売資料の作成

通信販売酒類小売業免許の申請書類には、通信販売の方法がわかる資料を添付しなければなりません。 通信販売の方法としては、インターネット、FAX、カタログ等が考えられますが、今回は一例として、インターネットサイトを用いて酒類販売を行う際に添付する、通信販売資料について解説したいと思います。

特定商取引法とは

商品等の通信販売を行う事業者は、「特定商取引に関する法律(特定商取引法:第11条)」に規定される表示事項の表示、誇大広告等の禁止などの義務や、特定商取引に関する法律施行規則(省令:第8条、第9条)の規定を遵守しなければなりません。

営利の意思を持って反復継続して販売を行う場合は、法人・個人を問わず、事業者に該当し、特定商取引法の規制対象となります。 通信販売は、隔地者間での取引であるため、販売条件等についての情報は、広告を通じてのみ提供されます。そのため、公告中の表示が不十分、不正確な場合には、トラブルの原因になることもあります。

また、通信販売では、購入者が事業者と対面することなく、購入者の意思表示のみで契約が締結するものであることからも、広告等には、一定事項について明確な表示を行うことが求められます。

20歳未満飲酒防止に関する表示(未成年者飲酒禁止法)

未成年者の飲酒防止に関する法律(未成年者飲酒禁止法)では、20歳未満の者の飲酒が禁止されています。この未成年者飲酒禁止法では、次のような事項が規定されています。

- 20歳未満の者はお酒を飲んではならず、未成年の子供がいる親は、子供がお酒を飲むのを知ったときは止めなければいけないこと。

- お酒の販売業者は、20歳未満の者がお酒を飲むことを知ってお酒を販売してはならず、20歳未満の者の飲酒防止のために年齢確認などの措置を行う必要があること。

これらの規定を受け、酒類の通信販売を行う場合には、通信販売の媒体や酒類の購入者に交付する納品書等に「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている旨」、「20歳未満の者に対しては酒類を販売しない旨」を表示しなければなりません。

インターネット通信販売資料

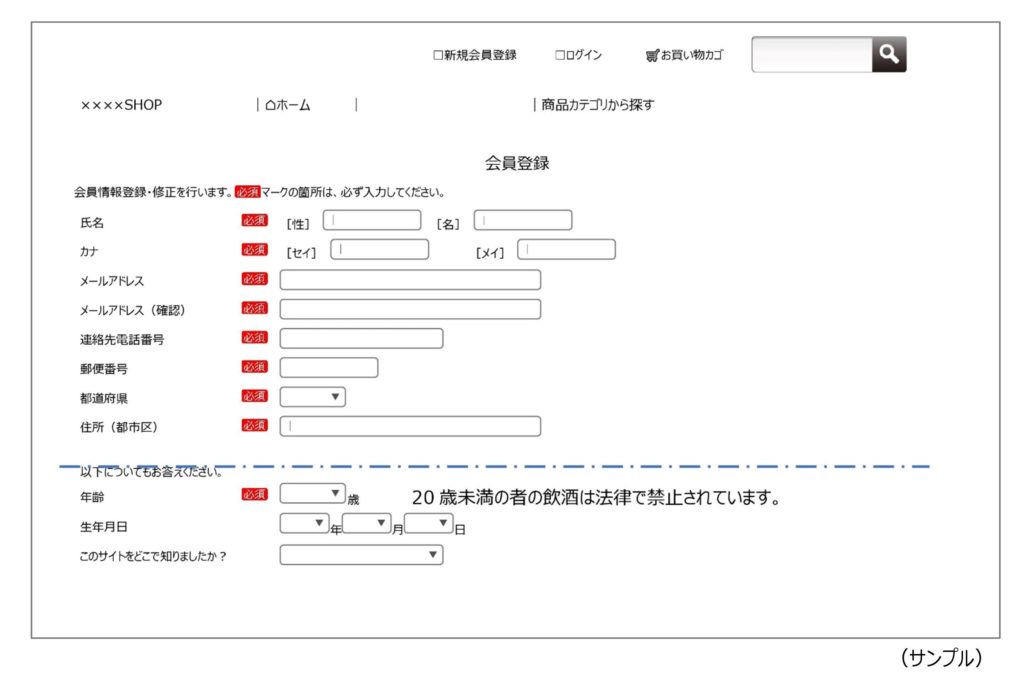

通信販売酒類小売業免許の申請では、通信販売のための販売手段について税務署に説明しなければなりません。その資料として、インターネットサイトのキャプチャ画像等を提出することとなります。

【商品画面について】

通信販売を行う媒体には、前述した「特定商取引法の規定にある表示」、「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている旨の表示」がしっかりと表記されていることが求められます。

また、年齢制限の表示については、商品の価格よりも大きいフォント(サイズ)で表示しなければならないなどの規定がありますので、作成の際にはしっかりと確認しましょう。

【購入者の年齢確認について】

酒類の購入者が「20歳未満の者でない」ことを確認するため、お客様情報の入力画面等では年齢だけでなく、生年月日の入力欄も設け、入力の際に目に入る箇所(同一視野)に「20歳未満飲酒防止に関する事項」を表記しましょう。

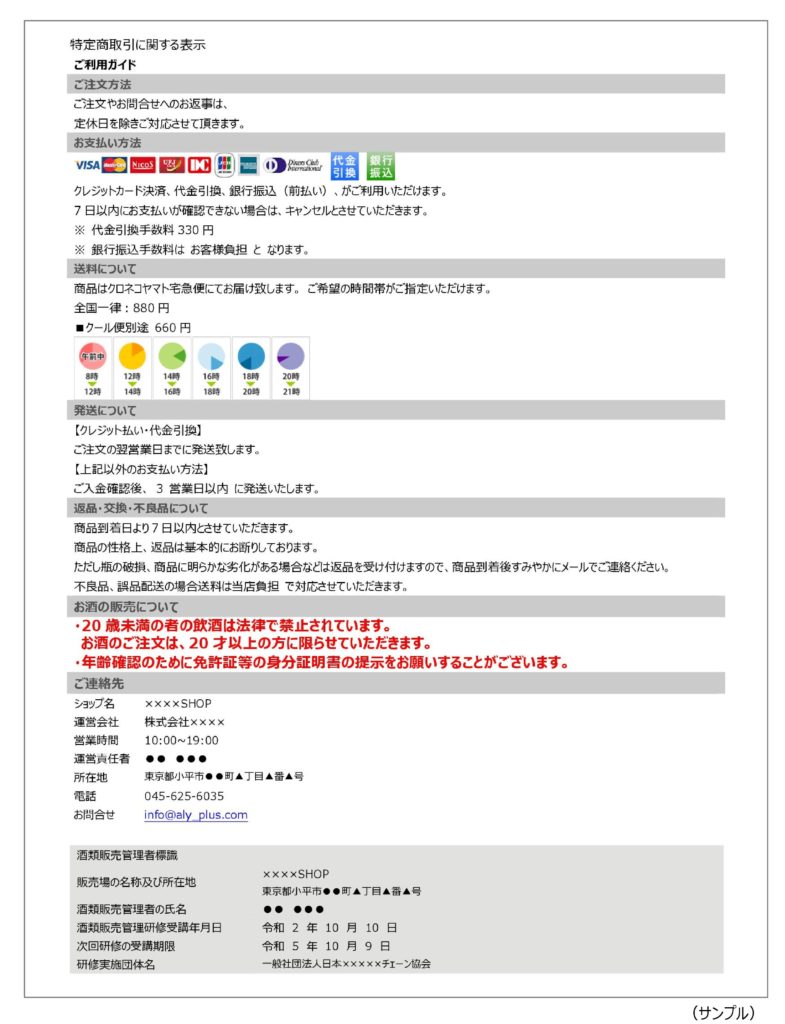

【特定商取引法の表示について】

「通信販売酒類小売業免許」の申請では、特定商取引法、酒類業組合法の規定に基づき、以下の事項が表記されていることが求められます。

| 項目 | |

| 販売業者名 | |

| 代表取締役、または、販売責任者 | |

| 所在地 | |

| 電話番号 | ※確実に連絡を取れる電話番号 |

| メールアドレス | |

| 支払時期、商品引渡し時期 | 具体的な期間・日数等を明確に表記 |

| 引き渡しについての特約 | |

| 申し込みの有効期限 | 該当がない場合は省略可 |

| 商品代金以外の料金 | 送料等 |

| 支払方法 | 利用可能な支払方法を全て表記 |

| 返品・交換・キャンセル等 | 具体的に表記し、送料の負担の有無についても表記 |

| 販売条件 | 「20歳未満の者への販売は致しません」 |

| 酒類販売管理者標識 | (販売場の名称及び所在地) ○○○○○酒店 ○○県○○市○○町▲丁目▲番▲号 (酒類販売管理者の氏名)○○ ○○ (酒類販売管理研修受講年月日)令和○年○月○日 (次回研修の受講期限)令和○年○月○日 (研修実施団体名)○○○小売酒販組合 |

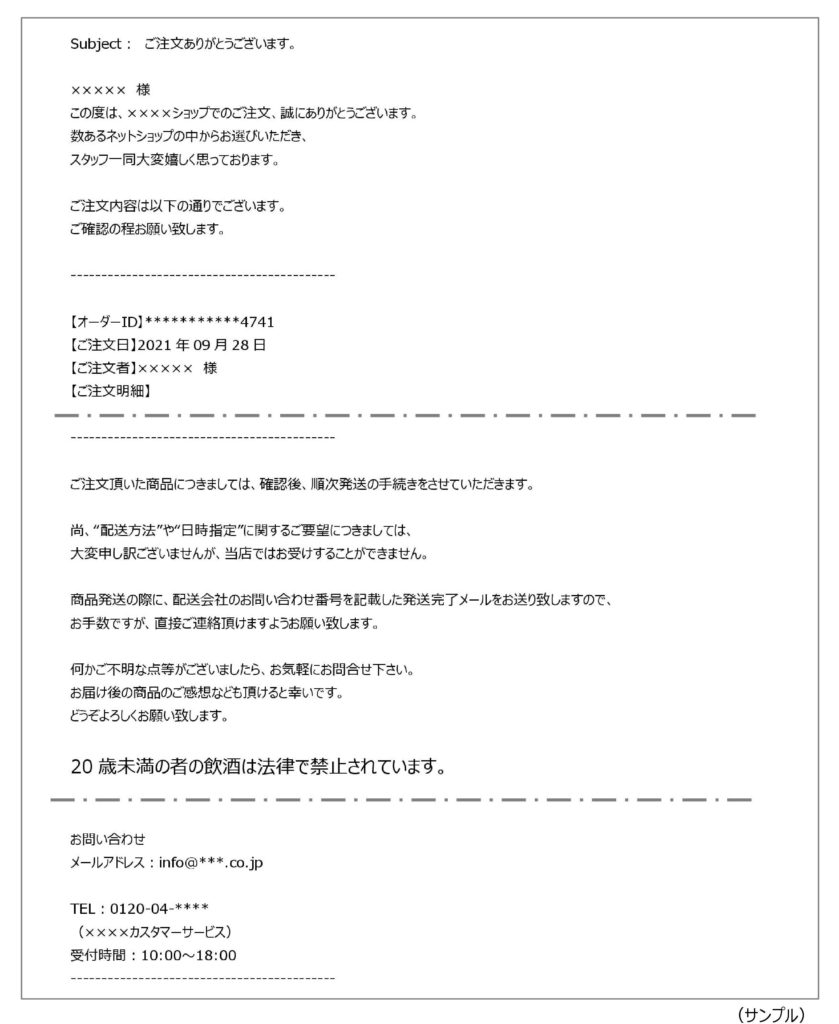

【自動送信メール等について】

注文を受注した際に、メール等により購入者へ通知する場合にも、メール本文に次の事項が表記されていることが求められます。

| 項目 | |

| 申し込みを承諾した旨 | |

| 事業者の住所・氏名(名称)・電話番号 | |

| 受領した金銭の額 | |

| 金銭を受け取った年月日 | |

| 商品名・数量 | |

| 商品の引渡時期 | |

| 販売条件 | 20歳未満の者への販売は致しません ※販売価格に使用する文字以上のサイズで表示 |

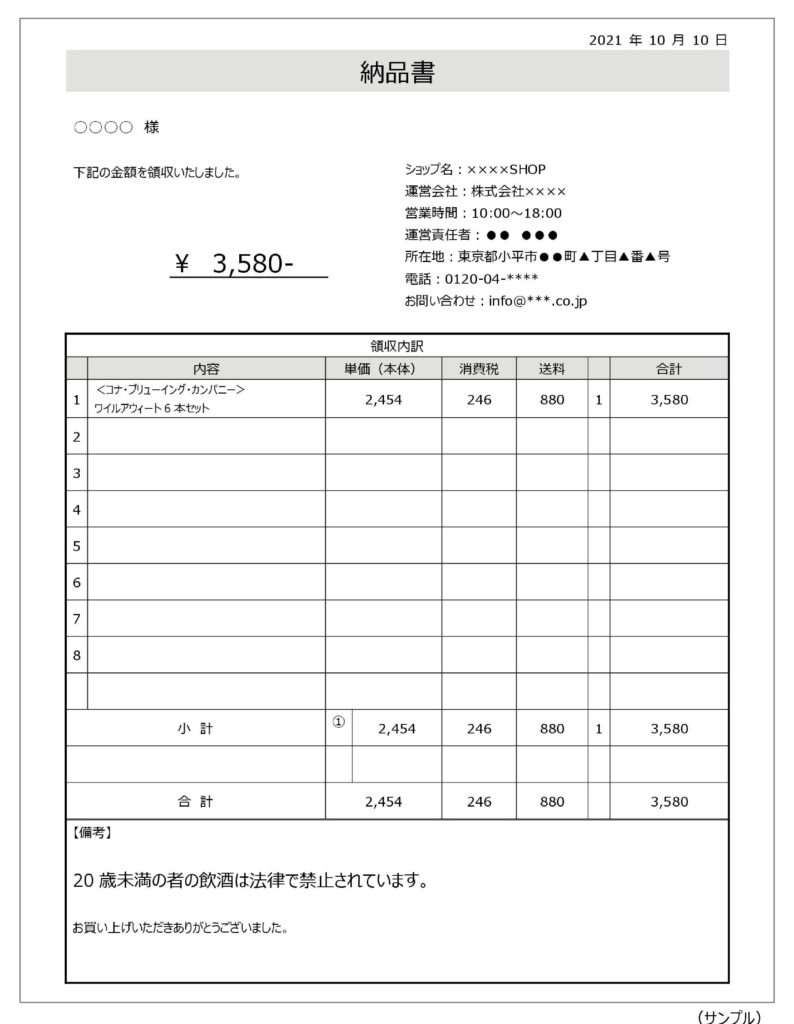

【納品書について】

酒類の購入者に対して、納品書等を交付することとされています。書類のフォームについては、自身で準備したもので問題ありませんが、必ず「年齢確認の表示」を表記しましょう。

通信販売資料について詳しく知りたい場合は、税務署の酒類指導官や、専門の行政書士に相談するとよいでしょう。

登録免許税の納付

酒類販売業免許の取得では、免許通知書の交付の際に登録免許税の納付が必要となります。

通信販売酒類小売業免許の取得では、免許1件につき30,000円の登録免許税となります。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

酒類販売管理者の選任義務

酒類小売業者には、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒類業組合法)にて、販売場ごとに「酒類販売管理者」を選任しなければならないと規定されています。酒類販売管理者は、酒類の販売業務に従事する従業員に対し、酒類販売業務に関する法令(酒税法、酒類業組合法、未成年者飲酒禁止法など)の規定を遵守するよう、必要な助言・指導を行います。

酒類販売管理者を選任しなかった場合、罰金に処されることもありますので注意しましょう。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

外部の物流代行サービスを活用することも可能

通信販売小売業免許を取得した後にネット販売やECサイトを通じてお酒を販売する場合、自社で商品の在庫管理や発送業務を行うことが難しいこともあるでしょう。

そのような際には、外部の物流代行サービスを活用するという選択肢も有効です。外部物流サービスを利用すれば、倉庫の確保や出荷業務をアウトソースでき、スモールスタートでも効率的な運用が可能ですので検討してみるのも良いでしょう。

EC物流・物流代行・発送代行のオープンロジ

なお、販売場以外の場所にお酒を保管する場合は蔵置所設置届が必要です。

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

まとめ

- 以下の3つの条件がすべて該当する場合、通信販売小売業免許に該当する。

- 2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としている

- カタログの配布やECサイト等で予め商品の内容、販売価格その他の取引条件を提示して誘因活動を行い、当該提示した条件に従って行う販売を行う

- 郵便、インターネット、電話、ファクス等の通信手段で申し込みを受ける

- 販売できる品目は、輸入酒類と、国産酒については中小メーカー(特定製造者)が製造する酒類に限る

- 特定商取引法、酒類業組合法に規定される表示義務がある

- 申請の際に、通信販売資料の作成が必要

お酒免許ドットコムでは、お酒に関する許認可のご相談を承っております。

初回相談無料・全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。