お酒の免許申請に必要な添付書類とは

酒類販売業免許の申請は、酒類販売業免許申請書(申請書次葉1から6含)以外にも、多くの添付書類を提出しなければなりません。不足している場合には、審査期間中に提出を求められ、追加提出が遅れると、除算期間として審査期間が延長されてしまうこともあります。

酒類販売業免許を申請する際には、事前に提出書類を確認し、しっかりと書類一式を揃えて申請に臨みましょう。今回は、酒類販売業免許の申請における、添付書類についてみてみたいと思います。

目次

酒類販売業免許申請の添付書類とは

酒類販売業免許を申請において、酒類販売業免許申請書以外の提出書類にはどのようなものがあるのでしょうか?

提出を求められる書類について、具体的な添付書類は次のとおりです。

| 履歴事項全部証明書(法人登記簿) | :申請者が法人の場合 |

| 定款 | :申請者が法人の場合 |

| 住民票 | :申請者が個人の場合 |

| 申請者の履歴書 | |

| 契約書等の写し | |

| 土地・建物の登記事項証明書(全部事項証明書) | |

| 地方税の納税証明書 | |

| 3事業年度の財務諸表 | :申請者が法人の場合 |

| 最近3年間の収支計算書など | :申請者が個人の場合 |

| 酒類販売業免許申請書チェック表 | |

| 酒類販売業免許の免許要件誓約書 | |

| その他参考となるべき書類 |

以上が、申請する免許の種類に関わらずに提出を求められる書類となります。

さらに、免許の種類にごとに必要となる添付書類として、次のようなものがあります。

通信販売業酒類小売業免許の添付書類

通信販売業酒類小売業免許を取得したい場合には、インターネットなどの通信販売を行う上での販売方法や販売商品等についての資料が必要となります。

- 通信販売における表示を明示したカタログ等

- 販売しようとする酒類についての説明書

- 通信販売を予定している酒類の製造者が発行する証明書

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

卸売業免許の添付書類

卸売業免許は小売業免許と異なり、事前に仕入先・販売先を確定させておく必要があります。

- 取引承諾書(仕入先・販売先)

添付書類取得の注意点

酒類販売業免許申請には、多くの添付書類が必要となります。それぞれの添付書類を準備する上で、気を付けなくてはならない点についてみてみたいと思います。

履歴事項全部証明書(法人登記簿)の内容確認

申請者が法人の場合には、「履歴事項全部証明書(法人登記簿)」を提出しなければなりません。3か月以内に取得したものを提出しましょう。

酒類販売業免許を申請し、今後、酒販事業に取り組む以上、事業目的にも「酒類販売を行う」旨の記載が必要となります。事業目的に不足がある場合には、目的追加の手続き行わなければなりません。事前に確認しましょう。

定款の準備

申請者が法人の場合、酒類販売業免許の申請には、現行定款の写しを提出します。役員の変更、事業目的の変更など、定款の内容を変更した場合には、議事録も併せて必要となる場合があります。

住民票の準備

申請者が個人の場合には、申請者の住民票を提出しなければなりません。

請求の際は、マイナンバー(個人番号)は記載せず、3か月以内に取得したものを提出しましょう。

申請者の履歴書

酒類販売業免許申請では、申請者の履歴書を提出しなければなりません。

申請者が法人の場合には、監査役を含む役員全員分の履歴書を提出する必要があります。

提出する履歴書には、申請者自身または法人役員それぞれの、住所、職歴(勤務した会社名、業種、担当事務内容など)を記載しますが、酒類販売業免許申請において必要となる、「酒類販売経験」、「経営経験」などのアピールに繋がります。申請書の審査では、申請者に「しっかりとした経営能力」、「適正な酒類販売を行える知識」等が問われるため、職歴は、積極的に記載するとよいでしょう。

契約書等の写し

酒類販売を行う販売場について、申請者に使用権限があることが必要となります。

特に注意する点としては、賃貸借物件の場合の「建物所有者」と「賃貸名義人」です。両者が異なる場合には、使用承諾書などといった書類も併せて必要となる場合があるので注意しましょう。自己所有の物件の場合でも、共同所有者がいる場合などは承諾書などの書類も併せて必要となります。

判断に迷うようでしたら、事前に管轄の税務署や専門の行政書士に相談するとよいでしょう。

土地・建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

酒類販売業免許は、販売場のある土地の地番に対して付与される免許です。そのため、酒類販売事業を行なう営業所の建物が建っている全ての土地について、土地の登記事項証明書(全部事項証明書)を提出する必要があります。建物についても、建物所有者の確認、建物の建っている土地(地番)の確認のため、建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の提出が必要となります。

賃貸物件の場合は、建物所有者と賃貸人が同一人でない場合には、承諾書などの書類が必要となりますので、しっかりと確認しましょう。

都道府県によっては、土地の所有者についても、建物の所有者と同一人でない場合には、使用権限を証明する書類の提出を求められることもありますので、事前に確認が必要となります。

地方税の納税証明書

酒税法10条に規定される免許要件を満たしていることを証明するため、地方税の納税証明書を提出します。地方税の全税目に対する証明で、具体的な証明内容は次の2つ。

- 過去2年以内に滞納処分を受けたことがないこと

- 現に未納の税がないこと

納税証明書は、申請者の納税地の、都道府県税事務所、市区町村役場にて取得することができます。法人の場合は、通常、本店所在地の都道府県税事務所、市区町村役場。個人の場合は、通常、住民票のある都道府県税事務所、市区町村役場で取得することができます。

取得の方法は、窓口での取得や、郵送による取得も可能です。詳しくは、請求先窓口に問い合わせ、「酒類販売業免許申請に使う納税証明書」の請求方法を聞きましょう。

3事業年度の財務諸表

申請者が法人の場合には、直近3年度分の「決算報告書」の提出が必要となります。提出する決算報告書の内容については、酒税法10条の免許要件を満たしていなければなりません。具体的には次の2つ。

- 直近の決算で債務超過(資本等の額を超える繰越損失がある状態)になっていないこと

- 資本等の額に対して20%を超える当期純損失を直近3期連続で計上していないこと

どちらか1つでも該当してしまうと、免許要件を満たせず、酒類販売業免許を申請することができません。酒類販売業免許取得を左右する、非常に重要な点となります。事前にしっかりと確認しましょう。

では、新設法人の場合はどうなのでしょうか。設立直後で、決算を1度も迎えていない場合、3年度分の決算報告書を用意することができないため、酒類販売業免許の申請も断念しなければならないのでしょうか?

新設法人の場合には、決算要件がありません。したがって、決算報告書を提出する必要もなくなります。

では、設立後、3事業年度未満の法人ではどうでしょうか?

決算を迎えた年度分の決算報告書を提出すれば足りることとなります。ただし、直近の決算で債務超過になっている場合は、決算要件を満たしていないこととなりますので注意しましょう。

申請者が法人の場合の決算要件は、酒税法10条10号の「経営基礎要件」に該当し、非常に重要な要件です。判断に迷う場合には、事前に管轄の税務署あるいは専門の行政書士に相談することをおすすめします。

最近3年間の収支計算書

申請者が個人の場合は、決算要件は無く、最近3年間の確定申告書、源泉徴収票などを提出することとなります。

免許の種類によって異なる添付書類

酒類販売業免許申請では、申請する免許の種類によって必要となる提出書類が異なります。これから始める酒類販売事業について、申請書内で、販売方法、商流などを説明するための資料となります。

通信販売酒類小売業免許における添付書類

通信販売酒類小売業免許の申請をする場合は、以下の資料の添付が必要となります。

| ① 通信販売における表示を明示したカタログ等 |

通信販売を行うためには、特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定を遵守しなければなりません。そのため、使用するカタログ等には、しっかりと「特定商取引法に基づく表記」を記載する必要があります。カタログ等については、商品販売のためのチラシ、カタログ、インターネットサイト、申込書、納品書等をいいます。

| ② 販売しようとする酒類についての説明書 |

販売する具体的な商品の詳細情報、販売価格などを明記した資料が必要となります。

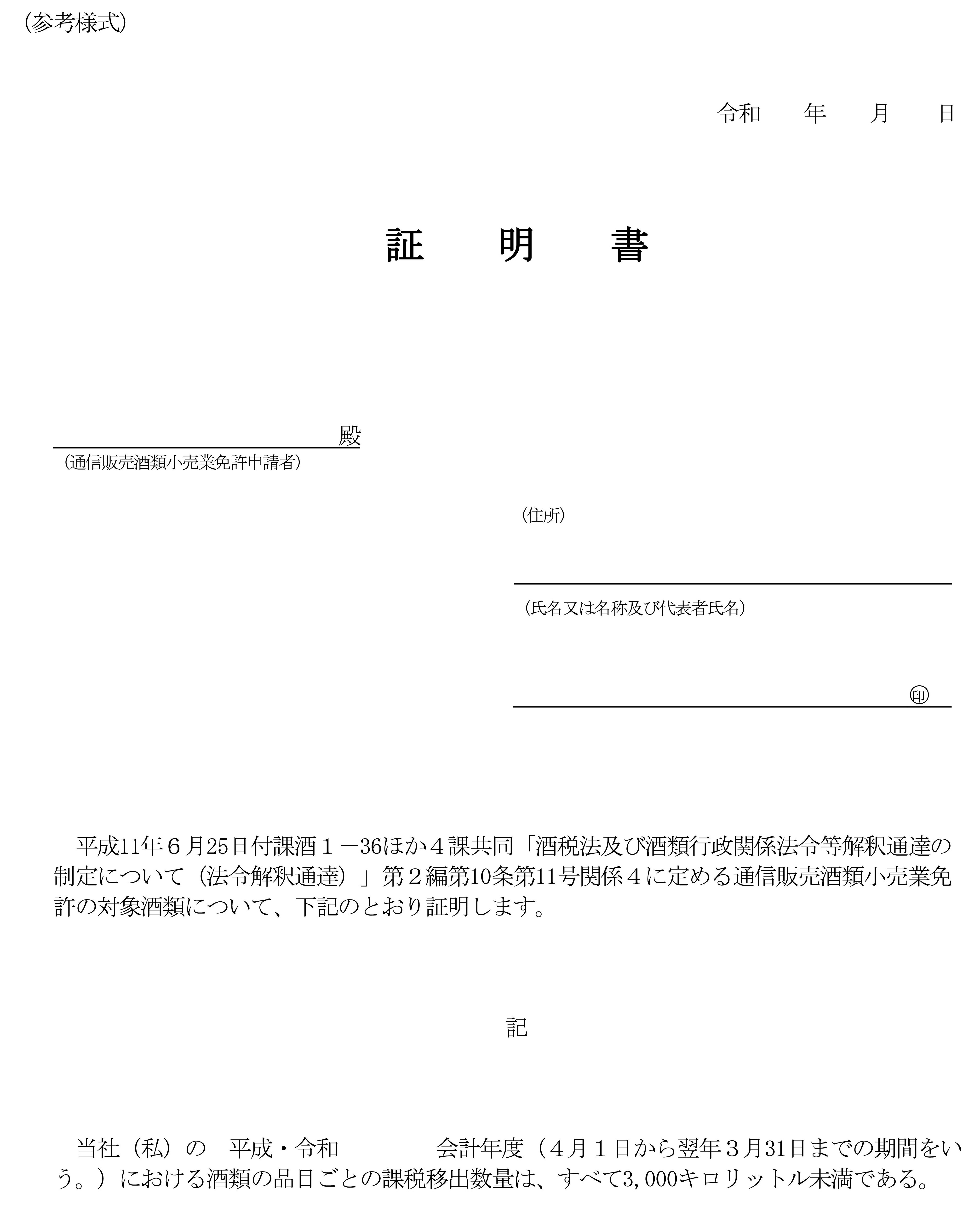

| ③ 通信販売を予定している酒類の製造者が発行する証明書 |

酒類販売業免許には、免許の種類ごとに「販売する酒類の範囲および販売方法」について条件が付与されます。通信販売酒類小売業免許については、販売できる酒類は輸入酒に限られ、2都道府県以上の地域に対し通信販売を用いた販売を行うことができる条件となります。国産酒を通信販売したい場合には、特定製造者※からの「課税移出数量証明書」という証明書を取得し添付しなければなりません。

大手国産酒メーカーの商品を販売したくても、通信販売酒類小売業免許では販売することができないので注意して下さい(酒税法10条11号「需給調整要件」)。

※特定製造者:

カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000kℓ未満である酒類製造者

通信販売酒類小売業免許申請の手引き

▼こちらの記事もあわせて読みたい▼

卸売業免許における添付書類

酒類卸売業免許を申請する場合には、事前に仕入先、販売先を確定させ、それぞれの取引先から「取引承諾書」を取得し添付しなければなりません(酒税法10条11号「需給調整要件」)。

酒類販売業免許が付与されていない状況での「取引承諾書」の取得には、苦労する人も多いようです。

まとめ

・酒類販売業免許申請において必要となる添付書類は、

〇履歴事項全部証明書(法人登記簿) :申請者が法人の場合

〇定款 :申請者が法人の場合

〇住民票 :申請者が個人の場合

〇申請者の履歴書

〇契約書等の写し

〇土地・建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

〇地方税の納税証明書

〇3事業年度の財務諸表 :申請者が法人の場合

〇最近3年間の収支計算書など :申請者が個人の場合

〇酒類販売業免許申請書チェック表

〇酒類販売業免許の免許要件誓約書

〇その他参考となるべき書類

・申請する免許の種類によって添付書類も異なるため、しっかりと事前確認が必要

お酒免許ドットコムでは、お酒に関する許認可のご相談を承っております。

初回相談無料・全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。