必ず事前確認!お酒の免許 取得の要件とは?

「酒類販売業免許」を取得する場合、申請者、申請法人の役員、申請販売場等が免許要件を満たしていなければならず、免許要件を満たしていない場合、「酒類販売業免許」を取得することができません。「酒類販売業免許」の要件は大変複雑で、申請する免許の種類によっても異なるため、要件を満たしているかの判断が難しいのではないでしょうか。

今回は、酒類販売業免許の種類ごとに異なる免許要件についてみてみたいと思います。

目次

免許の要件

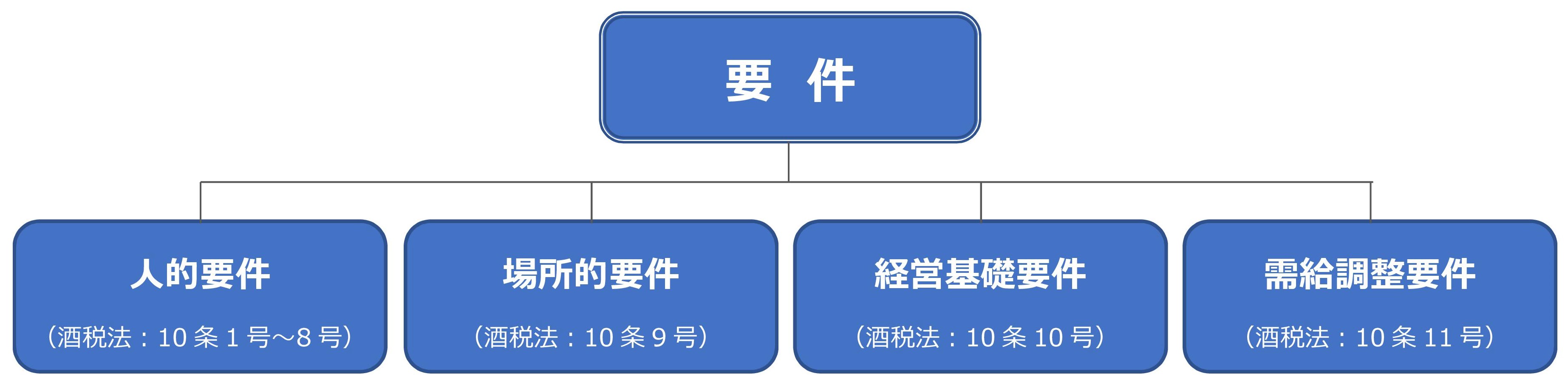

酒税法第10条には、酒類販売業免許を取得するための要件が規定されています。規定された要件に該当してしまうと、免許を取得することができません。免許の要件については、国税庁のHPでも、詳しく解説されています(酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達)。

酒類販売業免許を取得するための要件は、大きく次の4つ(人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件)に区分されています。

それでは、それぞれの要件について個別にみてみたいと思います。

人的要件とは

酒税法では、第10条1号から8号に規定されている事項が「人的要件」となります。

酒税法10条1号から8号に規定される具体的な内容は、次のとおりです。

【人的要件】

| 酒 税 法 第 10 条 | 1号 | 酒類製造業免許、酒類販売業免許、または、アルコール事業法の許可の取消処分を受けた、あるいは、取消されてから3年が経過していない |

| 2号 | 法人の免許取消処分を受けた日以前1年内に、その法人の業務執行役員であった者で、取消処分を受けた日から3年を経過していない | |

| 3号 | 未成年者等で法定代理人が欠格事由(1号、2号、7~8号)に該当する | |

| 4号 | 法人申請の場合で、役員が欠格事由(1号、2号、7~8号)に該当する | |

| 5号 | 製造場の支配人が欠格事由(1号、2号、7~8号)に該当する | |

| 6号 | 免許の申請前2年以内に、国税または地方税の滞納処分を受けている | |

| 7号 | 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、または、国税通則法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終えた日から3年を経過していない | |

| 7号の2 | 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法、暴力団員不当行為防止法、刑法、暴力行為等処罰法により、罰金刑が処せられ、刑の執行が終わった日から3年を経過していない | |

| 8号 | 禁固以上の刑に処せられ、刑の執行が終わった日から3年を経過していない |

酒税法10票1号から8号は、申請者、申請法人の役員等が、酒税関係法令に違反したなどの理由で、免許取消や刑罰を受けていないかを確認する内容となります。

個人申請の場合には申請者、法人申請の場合には役員の1人でも該当してしまうと、一定期間は免許を取得することができません。

場所的要件とは

「場所的要件」とは、酒類販売事業を行なう適正な場所であるかを判断する基準です。

酒税法10条9号に規定され、次のように記載されています。

【場所的要件】

| 酒税法第10条 | 9号 | 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場または販売場を設けようとする場合 |

酒税法10条9号の条文だけでは、抽象的な表現で理解しづらいかと思います。

酒類販売業免許の場所的要件とは、まず、申請者に酒類販売業を営む販売場(店舗や事務所)の使用権限があることが条件となります。賃貸借物件の場合は、賃貸借契約書の使用目的や、賃貸人名義に注意しましょう。

さらに、場所的要件には、以下の事項に該当する場合、場所的要件を満たさないとされてしまいます。

➀申請販売場が、製造場、販売場、酒場、料理店等と同一の場所である場合

➁申請販売場における申請者の営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていない場合

例えば、狭あいな店舗(料飲店等)の一部に陳列棚を設置し、申請販売場として、他の事業(飲食業)と同一のレジ(POS)により代金決済をする場合等には、酒類販売業免許の取得は難しいでしょう。

しかし、必ずしも料飲店内での酒類販売業免許の取得が不可能ということではなく、要件を満たすことができれば、例外的に取得できる場合もあります。

酒類販売業を行う販売場について判断に困っている人は、専門の行政書士に相談するのもよいでしょう。

経営基礎要件とは

「経営基礎要件」は、資金、経営状況等について、免許を付与するにふさわしいかを判断する基準をいいます。

酒税法10条10号に規定され、次のように記載されています。

【経営基礎要件】

| 酒税法第10条 | 10号 | 酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合その他その経営の基礎が貧弱であると認められる場合 |

条文中の「経営の基礎が貧弱であると認められる場合」とは、申請者等について、事業経営のために必要な資金の欠乏、経済的信用の薄弱、製品又は販売設備の不十分、経営能力の貧困等、経営の物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が認められ、酒類製造者の販売代金の回収に困難を来すおそれがある場合をいうとされています。

酒税法第10条10号の具体的な内容については、法令等解釈通達において次のとおりに定められ、1つでも該当する場合には、「経営の基礎が貧弱であると認められる場合」としてみなされてしまいます。

➀破産者で復権を得ていない場合

②現に国税又は地方税を滞納している場合

③申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合

④最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が、

資本金等の額(注1)を上回っている場合(法人申請のとき)

⑤最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において

資本等の額(注1)の20%を超える額の欠損を生じている場合(法人申請のとき)

⑥酒税に関係にある法律に違反して通告処分を受け、履行していない場合、

又は告発されている場合

⑦製造場又は販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、

流通業務市街地の整備に関する法律、その他の法令又は地方自治体の条例の

規定に違反しているため、その店舗の除却又は移転を命じられている場合

⑧現に酒類製造免許を受けている酒類に対する酒税につき、担保の提供を

命ぜられたにもかかわらず、その全部又は一部の提供をしない場合

⑨申請酒類小売販売場において酒類の適正な販売管理体制が構築されない

ことが明らかであると見込まれる場合法令等解釈通達:国税庁

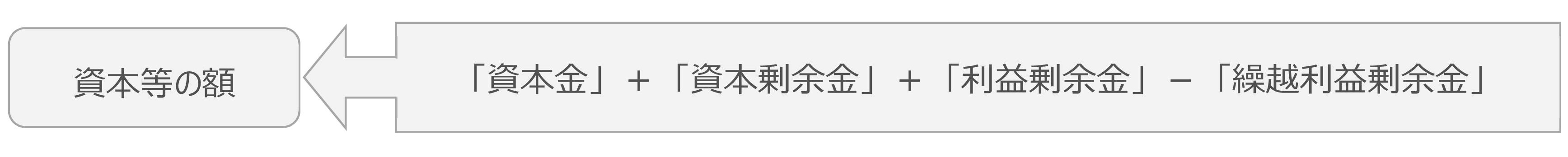

※ 注1 「資本等の額」とは

法人申請の場合には、直近3事業年度における決算の内容を審査されます。決算要件が満たされていない場合には、酒類販売業免許申請を先送りにしなければならない場合もあります。

酒類販売業免許申請の経営基礎要件は、非常に複雑であり、免許取得を左右する重要な要件です。自分では要件確認の判断に迷う場合には、管轄の税務署や専門の行政書士に相談することをおすすめします。

需給調整要件とは

「需給調整要件」とは、酒類販売業を営む上で、申請者に適正な仕入・販売を行えるかを判断する基準のことです。酒税法10条11号に規定され、次のように記載されています。

| 酒税法第10条 | 11号 | 酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合 |

「酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要がある」とは、新たに酒類の販売業免許を付与したときは、地域的または全国的に酒類の需要の均衡を破り、その販売の面に混乱をきたし、販売業者の経営の基礎を危うくし、酒税の保全に悪影響を及ぼすと認められる場合をいうこととされています。

法令等解釈通達:国税庁

具体的な内容については、免許の種類ごとに異なりますので、後述します。

免許の種類によって異なる要件

酒類販売業免許要件は項目が多く、内容もかなり複雑ですが、上記で述べてきた免許要件については全種類の免許に共通する要件です。

経営基礎要件、需給調整要件については、申請する免許ごとに違いがあり、該当してしまうと取得することができません。

それでは、免許ごとの要件についてみてみたいと思います。

免許ごとに異なる経営基礎要件

酒類販売業免許の経営基礎要件について、以下に、免許ごとに異なる個別要件を示します。

| 免許の区分 | 個別要件 | |

| 酒 類 小 売 業 免 許 | 一般酒類小売業免許 特殊酒類小売業免許 | ・十分な知識および能力を有する (例)酒類の販売業等の経験年数が「3年以上」等 ・所要資金等並びに必要な販売施設及び設備を有する |

| 通信販売酒類小売業免許 | ・十分な知識、経営能力、販売能力及び所要資金等を有する ・「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」等を満たす ・購入者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずる | |

| 酒 類 卸 売 業 免 許 | 全酒類卸売業免許 ビール卸売業免許 | ・十分な知識及び能力を有する (例)酒類の販売業等の経験年数が「10年以上」等 ・年平均販売見込数量「100kℓ以上」 (ビール卸売業免許の場合は「50kℓ以上」) ・所要資金等並びに必要な販売施設及び設備を有する |

| 輸出酒類卸売業免許 輸入酒類卸売業免許 | ・外国人の場合、住民票を有する (外国法人の場合、日本での支店登記が完了している) ・十分な知識、能力、所要資金等及び店舗を有する ・契約等により酒類を輸出(輸入)することが確実 | |

| 特殊酒類卸売業免許 | 特段の定め無し | |

| 洋酒卸売業免許 店頭販売酒類卸売業免許 協同組合員間酒類卸売業免許 | ・十分な知識及び能力を有する (例)酒類の販売業等の経験年数が「3年以上」等 ・所要資金等並びに必要な販売施設及び設備を有する | |

| 酒類媒介業免許 | ・十分な知識及び能力を有する (例)酒類の販売業等の経験年数が「10年以上」等 ・予定している媒介業を継続して行う見込みあり (例)年平均販売見込数量「100kℓ以上」等 ・必要な設備を有する | |

免許ごとに異なる需給調整要件

酒類販売業免許の需給調整要件についても、免許の種類ごとに異なります。 以下に、免許ごとに異なる個別要件を示します。

| 需 給 調 整 要 件 | 全酒類卸売業免許 | 毎年度(9月1日から8月31日までの期間)、 都道府県ごとに免許可能件数を算出し、免許可能件数に応じて抽選となる |

| ビール卸売業免許 | 毎年度(9月1日から8月31日までの期間)、 都道府県ごとに免許可能件数を算出し、免許可能件数に応じて抽選となる | |

| 一般酒類小売業免許 | 次のいずれかに該当する者には、一般酒類小売業免許を付与しない。 ➀設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人または団体 ②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者 | |

| 通信販売酒類小売業免許 | 通信販売酒類小売業免許で取扱うことができる酒類は、以下に該当する者に限られます。 1.国産酒類のうち、次に該当する酒類 ➀カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000kℓ未満である製造者が製造、販売する酒類 ②地方の特産品等を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、その酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000kℓ未満である酒類 2.輸入酒類 | |

| その他 | 酒税法10条11号(需給調整要件)による制限なし |

酒類販売業免許を申請する際には、まず要件確認を行い、免許申請が可能かを判断しましょう。

「酒税法」、「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の内容は非常に複雑で、要件確認をしても判断に迷うこともあるかと思います。

確実に酒類販売業免許を取得するためには、税務署や専門特化した行政書士への事前相談をおすすめします。

まとめ

- 酒類販売業免許は、免許要件に該当してしまうと申請することができない。

- 事前に、税務署や専門特化した行政書士に相談する

お酒免許ドットコムでは、お酒に関する許認可のご相談を承っております。

初回相談無料・全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。