国産酒類を通信販売するときに必要な「課税移出数量証明書」取得のための4つの方法

酒類販売業免許にはいくつかの種類がありますが、インターネット等による酒類の通信販売を行うためには「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。「通信販売酒類小売業免許」では、原則として、販売できる酒類の範囲について制限が課されます。

販売できる酒類の範囲については、以下のとおりです。

- 輸入酒類

- 国産酒類のうち、酒類の品目ごとの前会計年度の課税移出数量が、全て3,000キロリットル未満である酒類製造者(特定製造者)が製造、販売する酒類

そのため、通信販売による国産酒類の販売を行う場合には、特定製造者の製造・販売した酒類でなければなりません。その際に、取り扱う酒類が「通信販売の対象となる酒類」であることを証明するための書類が「課税移出数量証明書」です。

今回は、国産酒類を通信販売する上で必要となる「課税移出数量証明書」について、詳しく見てみたいと思います。

目次

課税移出数量って何?

あまり馴染みのない「課税移出数量」とは、なんなのでしょうか?

一般的な言葉を用いて、「年間出荷量」と置き換えると分かりやすいのではないでしょうか。つまり、課税移出数量とは、酒類製造者の事業所(酒蔵)から1年間に出荷された酒類の数量をいいます。

酒税法では、酒類の製造者から移出(出荷)される時点で、酒税の納税義務が発生します(酒税法第6条1項)。移出数量または移出価格に応じて、移出(出荷)した製造者が税金を納める仕組みとなっています。そのため酒税法では、酒税が課される酒類の出荷量について「課税移出数量」という用語を使います。

課税移出数量証明書ってどんな証明書?

「課税移出数量証明書」とは、以下の内容を証明する書類です。

『前会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類』

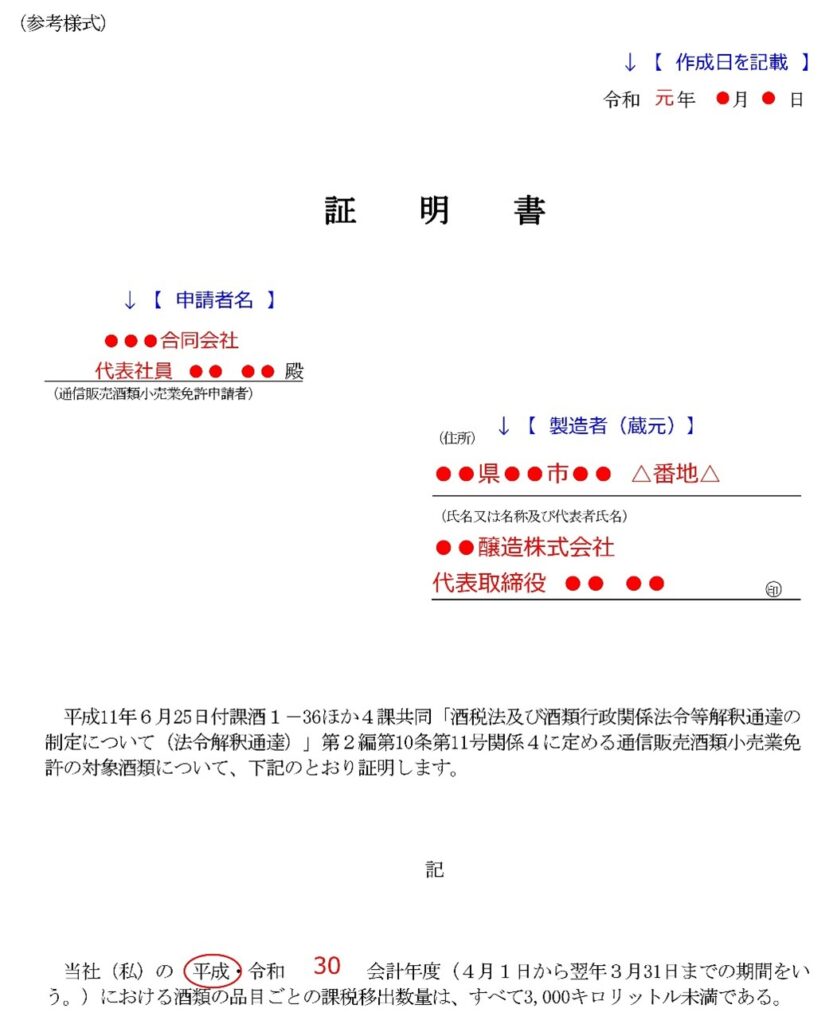

通信販売酒類小売業免許申請の手引内(参考様式)【国税庁】

※以下、当記事では「課税移出数量証明書」を「3,000㎘未満の証明書」と表記します。

以下に、記載例を示します。

通信販売で国産酒類の販売を行いたい場合には、販売する商品の製造者から「3,000㎘未満の証明書」を取得しなければなりません。例えば、A酒造の製造する清酒を通信販売したい場合、A酒造から「3,000㎘未満の証明書」を取得することとなります。

複数の品目(※)を製造している酒造から「3,000㎘未満の証明書」を取得できた場合には、その酒蔵が製造できる品目すべてについて通信販売できるようになります。例えば、清酒、リキュール、果実酒を製造しているC酒造のリキュールを取り扱いたい場合は、C酒造から「3,000㎘未満の証明書」を取得します。結果として、C酒蔵が製造している清酒、果実酒についても、通信販売することができるようになります。

※品目とは、個別の商品銘柄のことではなく、酒税法上の酒類の分類のことで、17品目に分類されています。

課税移出数量が3,000㎘未満ってどのくらい?

3,000キロリットル(㎘)と聞いても、具体的な量についてはなかなかピンとこないのではないでしょうか?

3,000㎘をリットル換算すると、3,000,000ℓ(3百万リットル)です。酒類は、瓶詰めされ商品化となります。一般的な規格瓶についてみてみると以下の数量になります。

| 規格 | 本数(本) | ケース |

| 一升瓶(1.8ℓ) | 1,666,666 | 277,777(6入) |

| 四合瓶(720㎖) | 4,166,666 | 347,222(12入) |

| 洋酒瓶(700㎖) | 4,285,714 | 357,142(12入) |

つまり、年間3,000㎘の課税移出数量とは、一升瓶:166万本、もしくは四合瓶:416万本の出荷量ということになります。

比較のため、日本国内売上トップの大手酒造メーカーについてみてみると、年間5万900㎘の出荷量(2018年、清酒のみ)があるそうです。一升瓶(1.8ℓ)に換算すると、28,277,777本(4,712,962ケース/6入)となります。四合瓶(720㎖)では、70,694,444本(5,891,203ケース/12入)です。つまり、課税移出数量が3,000㎘未満の製造者とは、地酒メーカーや中小規模の酒蔵であるといえるでしょう。

需給調整要件の観点からも、国産酒類の通信販売においては制限が課され、大手メーカーの酒類については販売することができず、好きな商品をなんでも取り扱えるわけではありません。一般の酒販店では通常購入することが困難な酒類などに限られるといえるのではないでしょうか。

「3,000㎘未満の証明書」はどうやって取得するの?4つの手段を紹介

国産酒類を通信販売したい場合に、申請者が頭を悩ませるポイントは「3,000㎘未満の証明書」の取得ではないでしょうか?

知り合いの酒蔵があったり、知り合いを介して酒蔵を紹介してもらえるような場合は、比較的取得もしやすいのではないかと思われます。しかし酒蔵とのコネクションが全くない人や、酒販事業に新規参入する人にとっては苦労すると思われます。

では、具体的にどのような手段で「3,000㎘未満の証明書」を取得することができるのでしょう。本記事では、4つの取得手段を紹介します。

1.商品の仕入れを行う卸問屋に問い合わせてみる

販売する酒類は、「酒類卸売業免許」を取得している酒販業者からの仕入れとなります。商品の発注・仕入を行う場合には、事前に酒販業者(仕入先:卸問屋)と商談を行うこととなるでしょう。その際に、商品を仕入れる卸問屋に、取り扱いたい商品(酒蔵)と、あわせて「3,000㎘未満の証明書」が必要な旨を伝えてみましょう。卸問屋にもよりますが、「3,000㎘未満の証明書」の取得に協力してもらえることがあります。

注意しなければならないポイントとしては、卸問屋にも取引できる酒蔵(メーカー)と、取引できない酒蔵(メーカー)があることです。

酒蔵(メーカー)によっては、販売先を特約店のみに限定していることもあり、卸問屋であろうと取扱いが難しいこともあります。卸問屋だからといって、全国すべての酒蔵(メーカー)と取引ができるわけではなく、通信販売したい商品の酒蔵(メーカー)との取引を行うことができない場合もあるので、しっかりと確認しましょう。

2.販売予定の商品の製造者(酒蔵)に直接問い合わせる。

商品の仕入れは、卸問屋(帳合)を介して仕入を行う場合と、酒蔵(メーカー)から直接仕入れを行う場合もあります。

直接仕入れを行う場合には、事前に酒蔵(メーカー)との商談等が必要となるでしょう。商談が成立すれば、比較的「3,000㎘未満の証明書」も発行してもらえます。

通信販売酒類小売業免許を申請する時点では、酒類販売業免許を持っていません。そのため、酒販業者ではないことを理由に、証明書の発行を断られる場合があるかと思います。しっかりと、これから酒類販売業免許を取得すること、販売数量の見込み、販売方法、商品の保管、その酒造の商品を取り扱いたい熱意などを伝えることにより、取引を承諾してもらえる可能性も高くなります。

酒蔵(メーカー)によっては、直接仕入れではなく卸問屋を介しての発注・仕入となり、卸問屋を指定されることもあります。その場合には、指定された卸問屋に問合せ、「3,000㎘未満の証明書」の取得に協力してもらえるか確認してみるのもよいでしょう。

3.展示会・イベント会場に行ってみる

年間を通して、全国各地で酒類販売事業の関係団体による展示会・イベントが開催されています。酒類販業者、飲食店経営者に限定されず、一般消費者も参加できる展示会もたくさん開催され、酒蔵(メーカー)と直接にお会いでき、取引につなげるチャンスもあることでしょう。

展示会・イベントは、主催団体のHPなどで日程も公開され、秋口に多く開催されています。おすすめは、大手酒問屋が主催する展示会です。問屋が主催しているため、主催している問屋の取引先の酒蔵(メーカー)が多数参加しています。各酒蔵(メーカー)のブースごとに、商品の試飲・情報収集ができ、名刺交換なども行えます。気に入った商品がみつかった場合には、主催している問屋に問合せることで取引を行うこともできるでしょう。ぜひ、参加を検討してみてはいかがでしょう。

4.専門特化した行政書士に相談してみる

「3,000㎘未満の証明書」の取得に悩んでいる場合には、専門特化した行政書士に相談し、アドバイスを受けることで、通信販売業免許取得に近づけることもあります。特に、専門特化した行政書士事務所では、実績も豊富なため、的確なアドバイスを受けることもできるでしょう。

証明書の発行を受けた酒蔵の商品しか売れないの?

「3,000㎘未満の証明書」を取得し、無事に通信販売酒類小売業免許を取得できた場合、販売できる商品は「3,000㎘未満の証明書」の発行を受けた酒蔵の商品のみとなってしまうのでしょうか?

酒類販売業免許の免許条件は、品目に対しての制限があります。そのため「3,000kℓ未満の証明書」の発行を受けた酒蔵以外の酒蔵であっても、同一の品目であれば特定製造者の製造する商品の販売を行うことができます。

また、「3,000kℓ未満の証明書」は、免許申請のとき、免許の条件緩和のときに取得する必要がありますが、年度ごとに取得し直す必要はありません。

仕入先の酒蔵の出荷量が3,000㎘以上に

免許申請の際には「3,000㎘未満の証明書」を発行できた酒蔵でも、その後の業績の好転により、課税移出数量が3,000㎘以上になることもあります。

通信販売で国産酒類を取り扱う場合は、「カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類」でなければならないため、特定製造者以外(大手メーカー)の製造する酒類は、販売することができません。販売してしまうと、条件違反となってしまう可能性もあります。

通信販売する国産酒類の酒蔵(メーカー)の年間出荷量の変動については、気を付けましょう。

まとめ

- 通信販売で国産酒類を販売する場合には、「課税移出数量証明書」が必要

- 通信販売で取扱う国産酒類は、年間の課税移出数量が3,000㎘未満の製造者が製造、販売する酒類でなければならない

- 証明書を取得した酒蔵(メーカー)の製造しているすべての品目を通信販売できる

- 「課税移出数量証明書」の取得方法

- 酒類卸問屋に協力してもらう

- 目当ての酒蔵(メーカー)に直接問合せ商談する

- 展示会・イベント会場に足を運ぶ

- 専門特化した行政書士にアドバイスを受ける

お酒免許ドットコムでは、お酒に関する許認可のご相談を承っております。

初回相談無料・全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。